産業技術総合研究所(産総研)が、東日本大震災の教訓を活かし、災害用のトレーラーハウスの普及に力を入れる中、その取り組みにヒントを得て、とあるプロジェクトが立ち上がりました。

その名は「未来の家プロジェクト」。

「未来の家プロジェクト」は、神奈川県・横浜市が推し進める「I TOP横浜」の一環として2017年にスタートしました。

IoT機器やセンシングシステム※を設置したIoTスマートホームで、居住者のリラックス度や活動量など、さまざまな生活状態を収集・可視化。AIを通じて居住者の体調の変化に気づきを与え、快適な室内環境へ自動調節する未来の家の実現を目指しています。

※センシングシステム

センサーなどを利用して、さまざまな情報を計測・数値化するシステム。

▲実験で使用されているトレーラーハウス。人が一次的に宿泊してモニタリングを行っている

複数の事業者が参加する「未来の家プロジェクト」で、UI・UXデザインや、プロダクトの事業化を行っているのが、全国で“スマートホステル”「 &AND HOSTEL」を展開するand factory株式会社です。

今回はBusiness Producerとしてプロジェクトに関わる、同社の池田幸司さんにこのプロジェクトについてお話を伺いました。

※ &AND HOSTELの魅力に迫る記事をアイエンジニアで公開中!

▲and factory Business Producer 池田幸司さん

5事業者で共同開発!トレーラーハウスで「未来の家」のモニタリングを実施

―まず、このプロジェクトにはどのような事業者が関わっているのでしょうか?

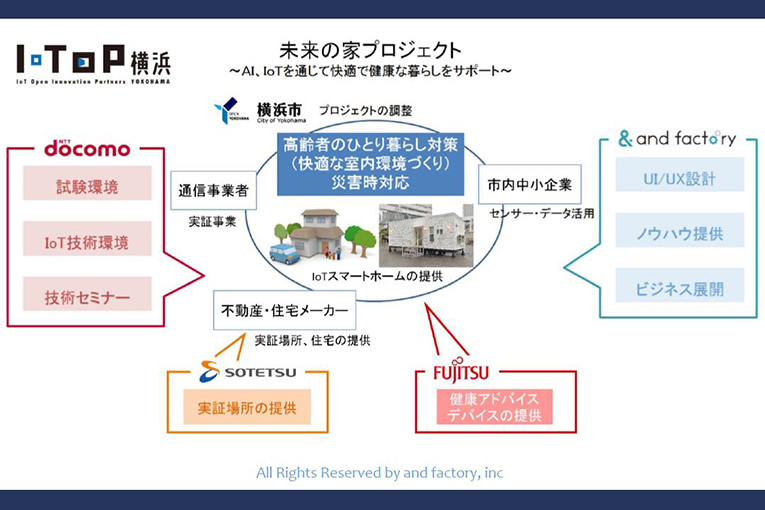

「プロジェクトには横浜市・相鉄グループ・NTTドコモ・富士通コネクテッドテクノロジーズ・and factoryの5つの事業者が参加しています。企業との連携や、協業いただける企業への呼びかけは横浜市、実証場所等の提供は相鉄グループが担当しています。

システム面は、NTTドコモが開発した、IoT機器を一元的に管理、制御可能なクラウド「IoTアクセス制御エンジン」を使用しています。そして、富士通コネクテッドテクノロジーズが被験者の健康状態を測定し、健康状態に合わせたアドバイスを提案するデバイスを設置。and factoryが担当しているのは、&AND HOSTELの知見を活かし、UI・UXのデザインや、IoTプロダクトの事業化および事業化に関するノウハウ提供を行っています。」

▲未来の家プロジェクトの全体像。

―今プロジェクトはどういった進捗状況でしょうか?

「現在はプロジェクトが走り出した段階で、2017年の12月から、横浜市内にIoT機器を備えた「IoTスマートホーム」を設置し、いろいろな方に宿泊してもらってモニタリング実験を行っています。今後は収集したデータを分析し、AIを使ってどういった健康状態の場合にどんなアドバイスをするのか、アルゴリズムを作成していく予定です。」

複数のIoTデバイスが連携し、人の健康状態を管理

―「IoTスマートホーム」にはどのようなデバイスが導入されていますか?

「現在モニタリング実験を行っているトレーラーハウスには、17種類のデバイスが使われています。スマートロックやスマートライト、めざましカーテンの他、家電を一元操作する赤外線学習リモコン(テレビ・エアコン・空気清浄機・アロマディフューザー)など、&AND HOSTELで体験できるデバイスはほぼすべて導入しています。」

▲赤外線学習リモコンはスマートフォンアプリで操作できます。機器ごとにアプリを切り替える必要がなく、従来のリモコンよりもわかりやすく、直感的な操作が可能

「加えて、「未来の家プロジェクト」の最大の特徴は、バイタルセンシング※にも挑戦しているという点です。ベッドのマットレスの下に搭載された睡眠計で眠りの時間や深さなどを収集・解析するのをはじめ、ソファに座る人の空気振動で心拍数情報を取得、ストレスの状態をチェックするなど、さまざまな生体データを取得できるテクノロジーを導入しています。」

※バイタルセンシング

心拍・脈拍・血圧・心電などなど、さまざまな生体データをセンサーなどを用いて計測・数値化すること。

▲睡眠計は、マットレスの下に設置されたセンサーで寝返り、呼吸、心拍といった体動を測定し、眠りの状態を把握します

「また、洗面台に立つと、そこには前日の体重や睡眠解析データ、天気などの情報が映し出され、同時に床とフラットに埋め込まれた体重計が現在の体重を記録します。さらに、食卓の上には料理をスマートフォンで撮影するための穴が設けてられています。自動でカロリー計算ができるアプリで撮影し、日々の摂取カロリーを確認します。」

▲洗面台の鏡に前日の体重、睡眠解析データや天気などの情報が映されます。

▲スマートフォンを食卓の上にセットして料理を撮影すると、画像からカロリーなどの栄養素が解析され、日々の食事を記録してくれます

「17種類のデバイスでさまざまな角度からバイタルデータを取得するため、使い勝手が悪いとデバイスを利用しなくなる可能性があります。そのため、生活者のストレスにならないよう生活動線に自然に溶け込む体験設計を意識しました。日常の生活の中で、自然にデータの取得・確認ができるのが今回の『IoTスマートホーム』の特徴のひとつです。」

―室内で利用するデバイスのデザインでこだわったところはありますか?

「複数のデバイスで得られる情報の中から、ユーザーにどの情報を見せるべきかはかなり議論をしました。その結果、開発者目線では興味深いと思える情報でもユーザー目線で考えて、あえて表示させないという情報も多くあります。また、デザインのコンセプトとしては、未来をイメージして、透過性のある質感で統一しました。」

“家”が人の健康状態を把握する!「未来の家プロジェクト」を住まいのスタンダードに

―現在行っているモニタリング調査ではどんな結果が出ていますか?

「調査では1人に5泊6日でトレーラーハウスを利用してもらっています。今回の実験では。最初の3日はデバイスをOFFにして普通に生活し、4日目からデバイスをオンにして、人の意識がどのように変わるのかを計測しています。これまでの結果から見ると、4日目から住む人の健康への意識が大きく変わっていることがわかっています。カロリーや運動量、睡眠時間など、見えなかったものが見えるようになるだけで意識が変わり、食生活や就寝・起床時間なども良い方向に変化するようです。」

―プロジェクトは今後どのようなフェーズに進むのでしょうか?

「モニタリング調査が終わったら、蓄積された膨大なデータを医師や大学教授、管理栄養士などの専門家が分析します。さまざまなデバイスで得た情報を多角的な視点で分析することで、例えば『昨日は睡眠時間が3時間だった』という事実と『働きすぎで体にストレスが溜まっている』『寝る前にカロリーの多いものを食べた』といった原因を紐付けていきます。そうした分析結果を整理、どんな時にどんなアドバイスをするかを検討した上で、住人に随時伝えるAIのプログラムを構築していきます。」

―最後に、今後の展望について聞かせてください。

「『生活者が家具などを操作して使いこなす』というライフスタイルではなく、家が住居者のことを把握し、自動で空調管理や健康管理をしてくれるという未来をイメージしています。また、デバイスの利用に慣れていない方にも負担なく使ってもらうというのも目標のひとつです。例えば、デバイスの操作になれていない高齢者の方々の健康を支えるような住居にしていければと考えています。あらゆる人の「生活の質」を高めてくれるIoTスマートホームの実現に向け、他社と力を合わせて、さらにプロジェクトを進めていきます。」

老若男女問わず、IoT化によって多くの人のクオリティ・オブ・ライフを向上させてくれるであろう「未来の家プロジェクト」。

IoTスマートホームが住まいの標スタンダードになる日はそう遠くないのかもしれません。

プロジェクトの今後の展開が楽しみです。