私たちは日々生活しているなかで、様々な機械に囲まれて生活をしています。しかし、それらがどのような仕組みで動いているのか、なかなか知ることはありません。機械の裏側には、最新の技術や先人の知恵、人々の工夫や苦労がたくさん詰まっています。

小学館が発行している『分解する図鑑』は機械や道具、設備、建物など、身の回りにあるモノの仕組みや成り立ちを紹介する書籍。子供向けに発行されていながら、大人にもファンが多い図鑑です。“リバースエンジニアリング”という言葉があるように、エンジニアにとって「分解」は重要なプロセスであると言えます。そこで今回は『分解する図鑑』の編集者と監修者に、分解のおもしろさについて話を聞きました。エンジニアに必要な、分解から学ぶことができる知識の重要性を探っていきます。

廣野篤さん

小学館 第三児童学習局 図鑑 編集長

「小学館の図鑑NEO」編集部に在籍し、さまざまな図鑑制作に携わる。『小学館の図鑑NEO イモムシとケムシ』や『くらべる図鑑』など多くのヒット作品を生み出している。

身近なモノの裏側にこそ、おもしろさがある

――本日はよろしくお願いします。まずはじめに『分解する図鑑』の企画は、どのような経緯でスタートしたのでしょうか?

廣野:こちらこそ、よろしくお願いします。図鑑といえば、今までは昆虫図鑑や動物図鑑などジャンル別になっている書籍がほとんどでした。もちろんそれも大切なものですが、子どもたちにはもっといろんな方向に興味を持ってもらえたら、という思いを持っていました。そこで、これまでの図鑑と違い、ジャンルを横断する内容で書籍を作ることに。さらに、自分自身が“身近なものの仕組み”に興味を持っていたことから、それら2つの要素を掛け合わせて『分解する図鑑』を企画しました。

――具体的にどのような手順で作っていったのでしょうか?

廣野:まず、どんなものを取り上げるかをざっくり決めていきました。Webや類書を通じて調査し、気になるものがあれば実際に入手して、試しに分解してみる。中身を見て、おもしろそうであれば撮影をして掲載をする、という流れです。

自動車や洗濯機などを除いて、掲載している大半の製品は私自身で分解しました。約50種類ほどの製品を分解しましたね。同じものを2、3個やったこともあります。あまりおもしろくないものはボツにしました。

――ご自身で分解したとは驚きです! 廣野さんが思う、分解して「おもしろい」の基準とは?

廣野:機械的な動きが仕組みとして見えるものは、外装を開けた瞬間におもしろいですね。部品を取り出していくことで、それぞれの働きがわかっていくんです。個人的には、てこの原理やばねがあるモノが好きです。

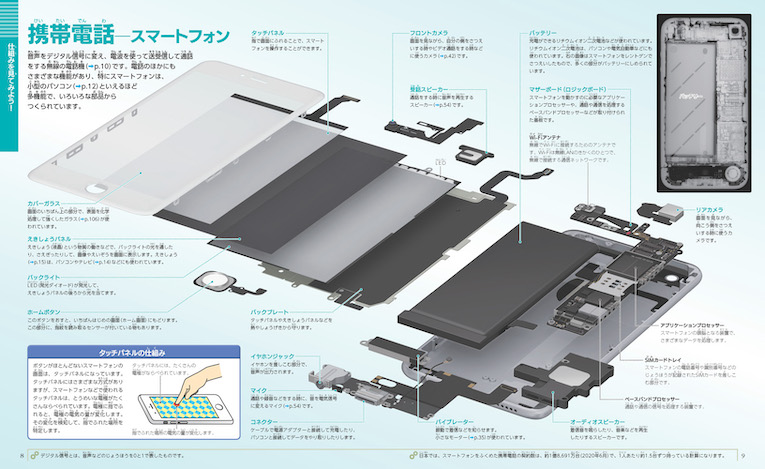

今回、黒電話といった昔の製品から、スマートフォンやパソコンなどの最新機械まで様々な製品を分解しました。中身の仕組みから時代の変化を感じることも、おもしろかったですね。

――廣野さんはエンジニアではないですよね。分解するのに苦労したのではないでしょうか?

廣野:ただ分解するだけなら、それほどむずかしくありません。でもそれだと、構造や動きが全くわかりません。ですので、ねじを外して分解できるところまでバラシて、また元に戻して電源を入れてみる、という作業をしていました。実際に組み立てると、構造や仕組みがよくわかりますね。

――分解して、再度組み立てたのですね! 廣野さんが分解するときに心がけていたことは?

廣野:仕組みや構造が分かりやすいのはどの段階なのか? と考えながら、分解して写真を撮影していました。『分解する図鑑』のポイントは、部品よりも全体の仕組みなので、最初に外装を開けたところがキモとなります。ただ、それだと部品が混みあっていてわかりづらいこともあるので、一層ずつ分解していきました。

――1つの製品を分解するのに、どれくらい時間がかかるのでしょうか?

廣野:ストップウォッチなど簡単なものだと30分くらい、大きめの製品で3時間くらいでしょうか。もっとも時間がかかったのは、1,000円弱のぜんまい式キッチンタイマーでした。機械式時計と同じような仕組みで、中を見るとすごく精巧な作りなんです。分解して組み立てるのに3回ぐらい失敗しました。歯車の重ね方を間違えると、元に戻らないですね。ぜんまいを手で巻くのは難しかったです。あと苦労したのは、振り子式歩数計。振り子を支えるばねがかなり小さく、最初は気付かず、無くしてしまいました。このばねがないと元に戻しても、機能しないんです。

先人の知恵や技術が満載! 単純ながら凄い仕組みに驚いた

――タイマーや歩数計以外で印象に残っているものはありますか?

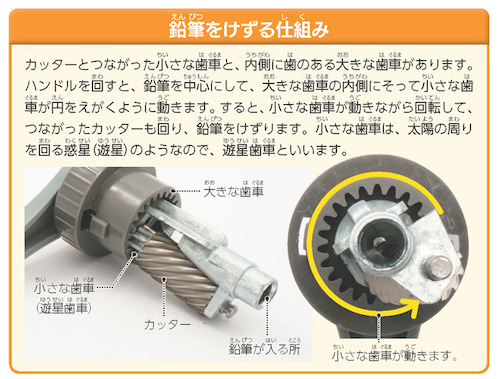

廣野:鉛筆削りとドライヤーは凄いなと思いました。鉛筆削りには「遊星歯車」という仕組みが使われています。

まるで地球が公転しながら自転しているような動きで、歯車が鉛筆を削りながら、鉛筆の周りを回っていく。こんな仕組み、誰が考えたんだろう? と驚きました。

送り装置も、ばねで引っ張って鉛筆を中に押し込む構造で。単純ながら、これ以上改良の余地がないぐらいの凄い装置です。

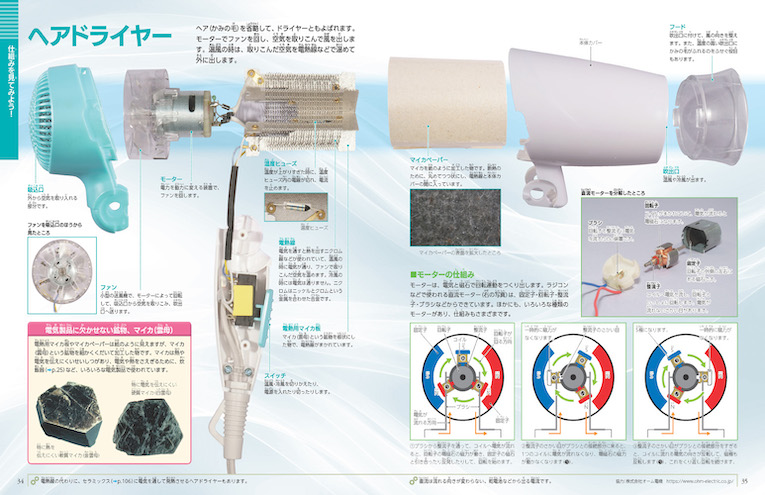

――ドライヤーは何がすごいのでしょうか?

廣野:電熱線のまわりにボール紙のようなものが巻いてあって、これ何だろう? と思って調べたら「マイカ」という鉱物からできている素材でした。

断熱性が強く、電気を通しにくい。これがなかったらドライヤーは作れない、くらいのすごい素材だったんです。マイカは炊飯器やトースターなど、電熱線を巻くところによく使われています。原材料を調べると、仕組みがわかってきますね。

――いろんな製品を分解することで、共通するパーツが出てくる、と。分解するには特別な器具が必要なのでは?

廣野:確かに、専用のドライバーを使わないと開けられないねじもありました。電気製品の一部には、三角や四角、星型の溝のあるねじが使われています。わかりやすいものだと、コンセントのねじとか。製品によっては、4本のうち1本だけ特殊なねじになっているものもありました。

――素人が分解できないように、わざと特殊なねじを使っているんですね! ほかに分解で苦労したことはありますか?

廣野:一番手に負えなかったのは、カメラです。カメラ全体のあらゆるところに基板があり、複雑怪奇にコードが通っているので、簡単には分解できません。ねじ穴にドライバーが届かない、コードを切っても分解できない。どうやって作ったんだろう?と思うぐらい、複雑な構造でした。

複数のカメラを分解してみましたが、うまく分解できず、メーカーさんから「カットモデル(製品の断面模型)」をお借りして撮影し、掲載することになりました。

分解することで、探究心が深まっていく

――いろいろな製品を分解してみて、作り手の工夫やこだわりが見えるところはありましたか?

廣野:私はモノづくりの人間ではありませんが、分解すると「よく考えられた原理・装置だな」と感心します。単純なところでいうと、ばね。ばねがどれだけ引っ張られるかで重さを量る。100円ショップで売られているものでも、すごい原理を使っているんですよね。

また、熱を出す製品は、2重・3重の温度制御が必ず入っています。電気ケトルの一部は、熱で曲がるバイメタルという金属の板を使っています。曲がる際にスイッチをカチッと押すので、沸騰したらスイッチが切れるようになっている。センサーではなく、機械的な仕組みによって安全性が保たれているのは意外でした。

――廣野さんが感じた、分解の魅力とは?

廣野:本やネットなど文字情報で理解するのと、実際に分解してみることはまったく違います。分解して気づくことがありますし、さらに疑問も出てくる。「これ、何の役割がある部品だろう?」と自分で調べることは考えることに繋がるし、すごく身に付くなと実感しました。

あと、手を動かしながら考えることは、脳にいいはずです。本やネットで調べるより、ねじを回したり部品を取り出したりしながら考えれば、何かひらめくことがあるかもしれません。

――『分解する図鑑』で一番伝えたかったことって、何でしょうか?

廣野:中身を透かして「これは○○です」と解説している図を見ると、なんとなくわかった気になります。でも、後で振り返って見ると、仕組みを理解できていないことが多いんですよね。

実際にモノを分解してみるって、本当に大事なことだと気づきました。エンジニアを目指している人は、ぜひリアルな体験を大切にしていただけたらと思います。もし近くに壊れた製品があれば、分解して元に戻す作業にチャレンジしてみてください。意外に楽しいですよ。

――専門家ではなくとも、物事の裏側の小さなところにも興味を持ち掘り下げていくことで、仕組みを知るきっかけになるのですね。ありがとうございました。

分解するだけじゃダメ。関係性を持って再度組み立てる

続いて、『分解する図鑑』の監修者、森下信さんにもお話を聞きました。

森下信 先生

1983年東京大学大学院工学系研究科修了。1990年プリンストン大学客員フェロー、1991年マサチューセッツ工科大学客員研究員を経て、1997年横浜国立大学教授に就任。同大学理事(研究・評価担当)および副学長を経て同大学を定年退職。現在は日本クレーン協会会長を務める。工学博士。

――ここまで、編集者である廣野さんにお話を聞いてきましたが、専門的な視点で伺っていきたいと思います。まず、森下先生は、今までどのような研究に携わってきたのでしょうか?

森下:もともとは船舶工学の出身です。そこから機械工学に移り、特殊な流体を使った振動を止める装置の開発や人工知能を使って振動を制御する研究開発をしていました。他にも整形外科の先生と一緒に、関節の力学や人の動作の解析、細胞工学の研究も行いました。

――かなり幅広い分野ですね! もともと、分解して裏側を見ることに興味があったのですか?

森下:そうですね。僕の考えでは、誰しも子どもの頃から「分解してモノを理解する」ことを教わっています。(豆電球・乾電池・導線のつなぎ方と明かりのつき方から電気回路を学ぶ、モーターの仕組みを学ぶなど)これは西洋の科学哲学の基本です。

分解する考え方を「アナリシス」と言います。よく解析、分析と訳されますが、アナリシスはバラバラにするという意味。モノを分解するのは中身を知るための一般的な行為なんです。

――『分解する図鑑』では、どのようなことを意識しながら監修されたのでしょうか?

森下:まず一つは「分解するだけだと、中身がわかったような気になって終わる」ということ。大切なのは、分解した一つひとつの要素がどういう関係性で結びついているか、理解することなんです。だから、分解したら再度組み立てる。これは編集の廣野さんにも申し上げました。

――廣野さんも、「組み立てることで理解できた」とおっしゃっていました。

森下:先ほどアナリシスの話をしましたが、逆に組み立てる考え方を「シンセシス」といいます。音楽のシンセサイザーの語源と同じで、いろいろな音を組み合わせることで新たな音楽を作り上げるわけです。もう1つ大切なことが、知識と機械の関係です。私たちは知識を得るために、国語、算数、理科、社会と分割して勉強しました。大切なのは、その関係性を理解することなんです。1つの基本的な知識があって、また別の基本的な知識がある、その関係性を変えることで新しい考えが出てくるのです。

したがって、「分解する」と「関係性を持って組み立てる」は、同じぐらい大切です。旧来の部品と別の部品を組み合わせて、新たな機能を生み出せばいい。それがイノベーションへと繋がるのです。『分解する図鑑』の裏には、そのような考え方があってしかるべきだと思います。

知識を横断させることで、新しい考え方が生まれる

――分解はモノづくりとも非常に密接な繋がりのある言葉ですが、実際エンジニアの現場でも取り入れられている考え方でしょうか。

森下:分解して関係性を見いだしながらモノづくりをしているエンジニアは、少ないような気がします。工夫はするのですが、ある程度のところで止まってしまう。

――それはなぜでしょうか?

森下:教育が画一化されすぎています。しかも「あれやっちゃいけない、これやっちゃいけない」から始まる。あと、部品一つひとつが個人で理解できる範疇を超えてしまったことも影響しているでしょう。

――たしかに、昔は機械的な制御だったものが電子制御になったことで、仕組みを理解することが一気に難しくなりました。

森下:例えば電子制御だと、ICを見て周辺にどういうコンデンサや抵抗が配置されているか、どう組み合わさって製品となっているかを見なければなりません。でもその知識は、機械から外れて電子工学になってしまう。これは非常に悪い例ですね。本当は機械屋でも、電子制御板を理解できなきゃいけない。知識を横断させる必要があるんです。

いまは機械工学と電子工学が分離しちゃってますよね。でも本当は同じなんですよ。

――昔は一緒だったものが分離されてしまったことで、知識の横断が広がっていかない、と。

森下:その通りです。だからこそ、分解して再度組み立てる。それによって自然と横断できるはずだと思っています。分解することは、関係性を見いだすことと同義です。これは機械だけじゃなくて、知識も同じように組み立てることで増えていくんですよ。

新しい考え方は、急には出てきません。いろんな知識を組み合わせることで出てくるのです。

オリジナリティを出したければ、原点に戻れ

野坂オートマタ美術館所蔵のオートマタ

左:「ジャポネ」G・ヴィシー(1885年)Bertrand修復、右:「傘と扇を操る道化師」 ヴィシー (1900年)

――森下先生が今まで見た機械のなかで、何か印象的だったものはありますか?

森下:からくり人形ですね。西洋ではオートマタと言われています。中を見ると非常に複雑で、文字を書く人形すらある。どうやって文字を書くかというと、いくつもの歯車がうまく組み合わさって、手が動く仕組みになっているんですよ。動きの原点はそこにあると思っています。

人形の動きを電子化したものが、コンピュータなんです。メモリーを蓄えて、次に何をするかプログラムが指示して、計算して、最後に戻す。コンピュータを発明したフォン・ノイマンも、その考え方に則っていたのではないでしょうか。

――なるほど。でもモノづくりでは、最新の技術から得られることもあるのでは?

森下:それだけだと新しいものは生まれないと思います。よく学生に言うのは、「新しいことを考えるには、原点へ戻るにかぎる」ということ。一旦わかれ道のところまで戻って、新しい道を作ればいいのです。

オリジナリティを出すには、歴史をたどって大元に帰ることが基本です。小手先で新しいものをくっつけても、オリジナリティにはなりません。人工知能は最新の技術だと思われがちですが、結局は歴史の産物の集合体ですからね。

――では、モノづくりをする上で持つべき思考とは?

森下:過去の日本製は、不必要なものをとことん減らして、安く、小さくしていきました。その方向は、一つでは合っているかもしれませんが、僕は必ずしも正解とは言えない気がしています。不必要だと思うものでも、必要とされるものは確実にある。本当はそういうモノづくりができたらいいんじゃないかな、と。

――そのために、エンジニアはどう考えるべきでしょうか?

森下:エンジニアにとって大切なのは、一つの知識を学ぶだけではなく、幅広く学んで関係性を結びつけることです。大学で習ったのは部品一つひとつかもしれないけれど、その組み合わせを考えることで、社会に役立つ知識はいくらでも生まれるんですよ。ただ昔のことを習うだけじゃなくて、自分が今持っている知識とどういう関係にあって、どう組み合わせれば新しいものが生み出されるかを考えるべきです。そこから社会を変えられるかもしれません。

――森下先生は、これまで優れた技術者の方々と一緒に研究されてきたかと思います。エンジニアがモノづくりをしていく上で、先人たちに学ぶべき点は何でしょうか?

森下:自分の知識に対して揺るぎないプライドを持つことです。そのためには、幅広い分野の勉強をしなければなりません。人文社会系の学問だって、すごく大切なものですからね。

プライドといっても、自分の意見を曲げないということではありません。エンジニアの目的=製品を作ることだとしたら、「社会に受け入れられるためには、何を付加してどこを削ればいいか判断できる人」、それが優秀なエンジニアだと思います。

取材+文:村中貴士

編集:LIG