2021年9月1日、内閣に デジタル庁が創設されました。「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」「スマートフォンで60秒以内に申請を可能に」といったメッセージを掲げ、これまでのデジタル国策の課題を解消し、新たなデジタルメリットを国民に提供することを目指しています。創設前から非常勤職も募集し、500人の職員のうち100人が民間から起用されました。そして2021年10月から各職種の中途採用が再開されています。

2021年9月1日に開催されたデジタル庁発足式の様子。

デジタル監の石倉洋子氏(左)と平井卓也デジタル大臣(右)

そこで今回は、デジタル庁を訪問し、その目的や採用戦略、デジタル庁との協働などについて、民間から入庁された方お二人にお聞きしました!

まずはお一人目の斉藤 正樹さんにお話を伺います。

行政にはデジタルの課題が山積み! 各方面でリーダーシップを発揮できる人募集!

2021年の年明けに、デジタル庁としての先行採用第1弾に応募し、4月から本職につく。

業務内容はリードリクルーターで、庁の下地を作る人材の獲得に勤める。現在は、給与や勤怠管理といった人事労務以外の人事全般を担当し活躍中。デジタル庁の業務は兼業で、IT領域の人材採用支援や人事コンサルタント等を行う自身の会社を運営中。

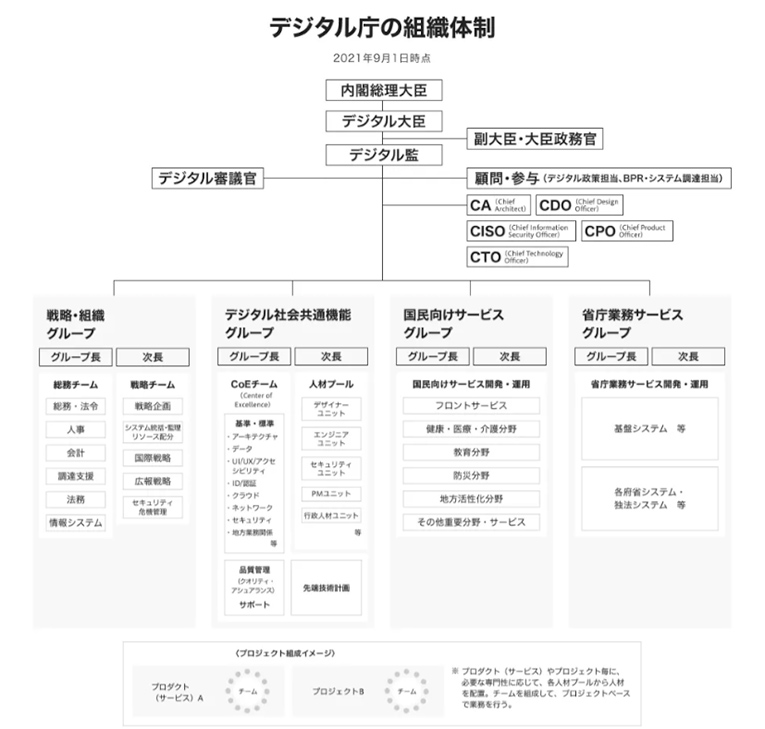

デジタル庁を構成する4つの大きなグループ

――デジタル庁の組織概要について教えていただけますか。

斉藤氏:組織の中に大きなグループが4つあります。1つ目が戦略・組織グループ、2つ目がデジタル社会共通機能グループ、3つ目が国民向けサービスグループで、4つ目が省庁業務サービスグループです。

デジタル庁の組織体制図、 公式ホームページより

デジタル庁の組織体制図、 公式ホームページより戦略・組織グループは、デジタル庁がデジタル行政を進める役割や、デジタル庁の組織運営を担います。

2つ目のデジタル社会共通機能グループは、主にデジタル庁がデジタル化を進めていく上で必要な、IDや認証基盤、ガバメントネットワークやガバメントクラウドといったものを、どうアーキテクチャーし標準化するかを担うグループです。

標準化の方法を検討するとともに、本グループは、これらを構築するガバメントクラウドや、そこにつなぐためのガバメントネットワークの準備も進めます。各省庁や地方自治体が使うために、デジタル庁のクラウドサービスを用意します。

3つ目の国民向けサービスグループは、デジタルでできる便利なサービスの提供を主としています。

例えば、今まで区役所が対応していた申請業務を、マイナポータル(マイナンバーカードで利用できるポータルサイト)を通じて実現できるようにするといったことが考えられます。ほかにも、教育や防災などの重要な領域において、デジタル化を進めていく上でのデータ整備を進めていきます。COCOA(新型コロナウイルス接触確認アプリ)のようなものも、本グループが対応します。

また現在、1700近くの地方自治体が管理している、住民基本台帳や選挙人名簿といった17業務の標準化を関連省庁が進めています。本グルーブでは各省庁と連携し、これらデータの標準化を行っています。

4つ目の省庁業務サービスグループは、わかりやすく言うと、霞が関にある各省庁のDXを目指す部門です。省庁には、大きいものでは年金やハローワーク向け、ほかにも法案の確認や保安検査など多種多様なシステムがあります。これらは、民間ITベンダーサイドのリーダーシップで進んだものが比較的多かったのですが、もう少し各省庁の内側にいる人が責任や専門性を持って進めたいと考えています。ただ、必ずしも省庁内で開発するといった内製化を目指しているわけではありません。

日本のDXを実現したい、強いパッションの持ち主を求む!

――デジタル庁が求める人材や採用基準についても伺いたいです。斉藤さんは創設メンバーの採用に関わってきたそうですね。

斉藤氏:はい。求めているのはずばり、「この国を良くしたい!」という強い信念を持った人材です。

DXというキーワードがよく聞かれるようになりました。作業を効率化しましょう、紙をやめてツールに置き換えましょう、といったことから始まって、その積み重ねの先にデジタルによるドラスティックな変革を目指そうという取り組みですね。実は行政には、すぐにでもDXすべき課題がとてもたくさんあるのです。これらを解決したいというパッションをお持ちの方に来ていただきたい、と強く思っています。

そして、このたくさんの課題を解決するにはリーダーシップが必要です。デジタル庁が実施する業務の多くは、他の省庁と共同で行います。例えば年金のシステムなら、当然厚生労働省さんが依頼したプライムのベンダーさんがいて、場合によってはアンダーのベンダーさんもいらっしゃるわけです。システムはこのように多重階層の組織にまたがって構築されるので、厚生労働省さんの担当者と話していれば、必ずしも全部うまくいくわけではありません。それぞれの立場の方には、「これが最適だ」と実施したい思いやねらいがあるわけです。ですから課題の解決には、この何層にも重なった意見を乗り越えていくリーダーシップが必要になります。

幸いなことに、そういった力ややる気を持つ方たちが集まってきてくれました。この国のデジタル化がうまくいっていないことを課題として捉えていて、解決したい、デジタルで新たな価値を加えたいという方が多いですね。

――デジタル庁に入りたい、協力したいとしたら、どうすれば良いのでしょう? 公務員の資格がいるのでしょうか?

斉藤氏:民間の人材は、非常勤職員扱いですので国家公務員試験は今のところ不要です。身分としては非常勤公務員になりますが、職員になったらデジタル庁にずっと勤めてください、と言うつもりはありません。1〜2年程度の契約を前提にして、その後はデジタル庁での勤務経験をもとに、外に出て活躍するという形も大いにアリだと思っています。なお非常勤職員の場合は兼業も可能です。

デジタル庁と関わりたいというお気持ちが強い方は、非常勤職の募集もあるので、積極的にご応募ください。現在、中途採用においても各職種を募集しています。

外部からデジタル庁の仕事に協力したい場合、調達という形になります。案件が発生した際、デジタル庁のサイトなどに募集を掲載しますので、そちらに応募していただくことになります。一般企業なら「あそこは優秀だから頼もう」という形も取れますが、デジタル庁ではそれは行いません。明確に公平であるために、調達して入札されたところにお願いする形式をとります。

――斉藤さん、お忙しいところお話をありがとうございました!

続いて、お二人目の関 治之さんにお話を伺います。

行政と国民が一緒になって、よりよい日本の未来を創造する

2021年の年明けに、デジタル庁としての先行採用第1弾に応募し、4月から本職につく。

デジタル庁への入庁以前、内閣府IT総合戦略室のCIO補佐官募集に応募して採用される。戦略室業務の多くがデジタル庁に移管されるに伴い、現在は庁のプロジェクトマネージャー(シビックテック)を担う。日本のシビックテックを代表する一般社団法人コード・フォー・ジャパンの代表理事でもあり、現在も複数の自治体と活動を遂行中。最近では台湾デジタル担当大臣 オードリー・タン氏との対談やコード・フォー・ジャパンによる東京都公式「新型コロナウイルス感染症対策サイト」の開発などで話題を呼ぶ。

行政を良くしたいなら、中に入ったほうがいい

――これまで、多くの自治体や政府機関に関わってこられたと思います。関さんが手がけるシビックテックの活動はどのような経緯で始まったのでしょうか?

関 氏:5年前、神戸市からCINO(チーフ・イノベーション・オフィサー)の非常勤職員として、スタートアップ企業との協業、支援のサポートを行ってほしいとオファーをいただいたのが最初です。

外(スタートアップ)と中(行政)を、シビックテックやスタートアップ経験者の視線でつないでほしいという要望でした。

が、やってみると外と中の言葉が合わない、カルチャーが合わないといった問題が発生しました。アジャイルと言っても、行政の人には意味が通じないし、ミーティングを何度も行って仕様のすり合わせをするのが当たり前な状況になると、起業したてで特に1分1秒が大切なスタートアップの人には辛いわけです。

スタートアップとしては、自社サービスの実績が欲しいわけですから、実証実験に参加したり、行政に貢献したりできる企画を用意して、神戸市との実績が作れるフィールド作りの提案をしました。これはうまくいきまして、今でもアーバンイノベーション神戸(現在は、Urban Innovation JAPANとして日本全国の自治体対象に拡大成長)として実施されています。

――神戸市での取り組みが成功したあとのお話もお聞かせいただけますか?

関 氏:シビックテックを進めていく上で、一番の課題は行政の縦割りだと感じました。中の人の視点だけだと、どうしても全体最適を図りにくいのです。ですから我々のようなしがらみのない人間が、あるべき姿はこうですよねといった感じで、ポリシー作りからお手伝いさせていただくと、テクノロジー活用のアイデアが上手く出てきたり、そもそも何のためにどういう姿を目指すべきかといった話に発展します。

将来目指すべき姿を共有し、何のためにテクノロジーを使うかを整理していくと、「縦割りなんて言っている場合じゃない」と皆さん気づかれて「どんどん前に進みましょう!」となるのです。

ただし、外の人間がリーダーシップを取ることに難しい部分はあります。私も、テクノロジー領域なら「これが正しい」とある程度自信を持って言えますが、やはり、行政の現場のことはわかりません。

ですから、皆さんに動いてもらうには、中に入って対話を重ねていくことが大切です。皆さんの話を聞いて、「こういうことですね」と確認したり、「皆さんでポリシー作りましたよね。そのポリシーに従うなら、こうするのが理想ですね」と同意を求めたりといったコミュニケーションを続けていくのです。

やはり、できないことにはそれなりの理由があるのです。そこをすっ飛ばして、「決まったことなのでやってください」とはできませんし、外部の人間がそんなことを言っても通じません。現場の中に入って、いろいろな行政側の人に寄り添って一緒に活動していかないとうまくいかない。外からいろいろ言うだけでは、進んでいかないことは実感しましたね。

デジタル庁では、シビックテックが活躍できる基盤も作る

――今、デジタル庁のプロジェクトマネージャー(シビックテック)として、どのような業務を行っているのですか。

関 氏:いくつかありますが、メインは「ベースレジストリー」といって、公共データの形式を整え、自治体や各省庁と一緒に使いやすいデータを作り、どのように民間に活用してもらうかを検討していく業務があります。

これまでは各自治体や省庁ごとに、データの定義はバラバラでした。例えば、「中小企業社とは何人まで」という定義にしても、中小企業基本法と自治体の定義で微妙に違っていたりもします。異なる形式で保存された各所のデータは、いざ活用するときに「使いづらい……」と困るものです。

ですから、まずデータの形式を統一して、データをより流通しやすくします。統一すれば、シビックテック側も動きやすくなります。例えば新型コロナウイルスに関する情報も、全ての自治体から同一のフォーマットで出てくれば、分析もしやすいですよね。データを整理することで、多様な情報を誰もが活用しやすい状態にしたいと考えています。

――関さんは、デジタル庁にはどんな人材が向いていると思いますか?

関 氏:今デジタル庁はスタートアップのような状態で、想定外のことがいろいろと起きることを考えると、ポジティブなマインドの人が良いのでは思います。たとえトラブルが起きたとしても、状態をより良くするには何をすれば良いか、柔軟性を持って、逆算で考えられるぐらいの心持ちが大事ではないでしょうか。

――最後に、デジタル庁が目指すことやシビックテックの果たす役割についてお話しいただけますか。

関 氏:デジタル庁は、国民目線で使いやすい行政サービスを生み出していくチームです。国が「デジタルを使うとこんなに便利になりますよ」と提示していくプロセスを支えたり、時には自分たちがサービスを作って公開したりするといった役割が期待されていると思います。

ただ、何でもデジタルで解決するための取り組みをする組織ではありません。デジタルをうまく使うことで、本来やるべきことに時間を費やせるようになるのが理想です。また、デジタルが苦手な人を置いてきぼりにせず、行政の全体最適を図っていきたいと考えています。

とはいえ、全体最適を作れるようなフィードバックサイクルをトップダウンで作り上げるはなかなか難しいです。国側と自治体側、国民側の気持ちや認識にずれがあるなら、両者を近づけることが必要です。自治体や国民からフィードバックがあれば、国はすべき施策の優先順位を知り、素早く動くことができるはずです。ここにシビックテックなどが参加することで、全体最適のためのフィードバックサイクルを、よりスムーズに回せるようになるのではないでしょうか。

――関さん、貴重なお時間をありがとうございました!

取材後記

斉藤さんは採用の専門家として、関さんはシビックテックの専門家として入庁されました。デジタル庁に部門はいろいろありますが、課題に対して官民のスペシャリストがあたる、プロジェクトベースの組織になっているようです。今後登場する新たなサービスやプロダクト作りの手法もお聞きしたいですね。お二人とも「行政のDXをどうすべきか」ということを強く考えていらっしゃることが伝わってきました。

ちなみに、関氏にチームでのコミュニケーションに利用しているITツールを聞いたら、Microsoft Teamsや Slack などで、使っているPCのOSもWindows。国の機関だからといって特別なツールを使っているわけではないようです。国民の視点に立ってDXを進めるデジタル庁の活動に注目していきたいです。