RFIDとは|バーコードとの違いは?仕組みと種類・導入のメリット&デメリット

RFIDは、バーコードでは運用が難しい大量の商品や機器の管理に用いられている技術です。ユニクロなどアパレルショップや小売業では商品・会計管理に、製造業では部品の管理に、物流の現場では倉庫内の物品や動線管理に活用されています。

多くの現場で活用が進んでいるRFIDとは何か、その特徴や活用時の注意点について解説します。

Contents

RFIDとは

RFID(※読み方:アールエフアイディー)とは、「Radio Frequency Identification」の略で、近距離無線通信を利用した自動認証技術のことを指します。RFIDは、RFタグに電子情報を登録し、専用のリーダーで内容を読み込み利用します。

RFタグは「電子タグ」「無線タグ」「ICタグ」「RFIDタグ」等とも呼ばれる、情報を読み書きできる「記録媒体」です。非接触で利用でき、かつ従来型のバーコードよりも読み取りに手間がかからないため、大幅に業務を効率化できるとして注目を集めています。

また、RFタグにはカード型やシール型などさまざまな形があり、商品や利用状況に合わせて使い分けられることも特徴です。たとえばRFタグを導入したユニクロでは、複数の商品を1度に読み取り会計ができるようになり、セルフレジ内のボックスに商品を入れると一瞬で商品点数と会計金額が表示されます。その結果、会計にかかる時間は3分の1に短縮されたといわれています。

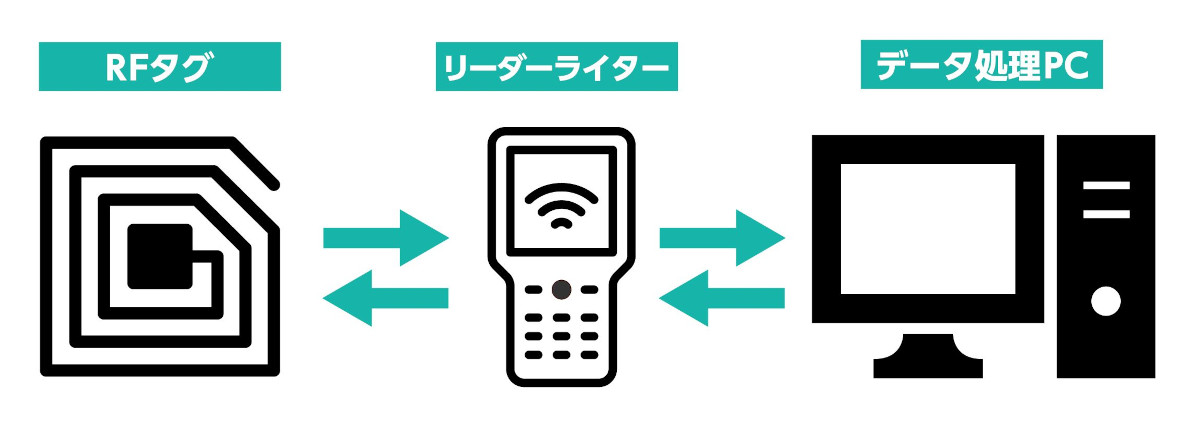

RFIDの仕組み

RFIDは、RFタグとリーダライター、データ処理PCを用いて利用する技術です。RFタグにはICチップとアンテナが内蔵されており、リーダライターに情報を送信できるようになっています。

リーダライターは、RFタグから情報の読み取りや、RFタグに情報を書き込むために、データ処理PCにアクセスします。データ処理PCは、RFタグから得られた情報をもとに、商品の移動履歴や在庫管理を行います。

RFタグに対して情報を書き込む際は、データ処理PCからリーダライターのコントローラーに処理の命令を下すことで、リーダライター側のアンテナがRFタグと通信して、タグ内に信号化した情報を書き込みます。

RFIDとバーコードの違い

従来型のバーコードとRFID、どちらも商品管理や会計処理に利用される技術ですが、その仕組みには大きな違いがあります。

| RFID | バーコード | |

|---|---|---|

| 通信距離 | 10センチ~10メートル | 数センチ |

| データ量 | 数千字 | 約20字 |

| 書き換えの可否 | 可 | 不可 |

| 1度に読み取れる数 | 複数 | 1 |

バーコードは、0から9までの数字を白と黒の線のパターンによって表しており、専用のリーダーは、この線のパターンから商品の情報を読み取ります。バーコードが1つずつしか読み取れないのは、必ずこの線のパターンをリーダーに読み込ませなければならないからです。

一方、RFIDでは専用リーダーはタグ内に入れられたデータを受信するだけで商品を識別できるため、複数のタグを一度に読み取れます。さらにバーコードよりも利用できるデータ量が多く、データの書き換えも可能です。通信距離も長いことから、RFIDはバーコードよりも利用できる場面が多くあります。

これらを総合して、RFIDはバーコードよりも業務効率化に寄与できることがわかります。

RFIDの種類

RFIDにはいくつかの種類があります。種類の名称とそれぞれの特徴を見ていきましょう。

- ● LF帯

- LF(Low Frequency)帯は、電磁誘導方式を使用しているRFIDの中で比較的古いシステムです。周波数は135KHz以下で、車のキーレスエントリーなどの無線通信に利用されています。なおLF帯は通信距離が短いため、巻数の多いアンテナが必要となり、小型化が難しいという特徴を持ちます。

- ● HF帯

- HF(High Frequency)帯は、LF帯と同じく電磁誘導方式を利用するシステムで、周波数は13.56MHzです。ただし、HF帯はLF帯よりもアンテナの巻数が少なくても通信距離を伸ばせるため、システムの薄型化・小型化が可能です。NFCなどおサイフケータイや交通系カードは、HF帯を使用しているものが多いです。

- ● UHF帯

- UHF(Ultra High Frequency)帯では、電波方式で通信を行います。860~960MHzと極超短波帯の周波数を使用し、数メートル離れた距離から複数のタグを一括で読み取れます。在庫管理や自動検品などに利用されているRFタグではUHF帯を使用しているものが多いです。

- ● マイクロ波帯

- マイクロ波帯は電子レンジやWi-Fiで利用されているISMバンドを使用しています。そのため電波干渉が起こる可能性があり、利用する場合は対策が必要です。周波数は2.45GHzで、通信距離は2~3メートルとUHF帯と比べて短く、利用ケースが限られるでしょう。

RFIDの特徴

RFIDには、次のような特徴があります。

- 複数のタグをまとめて読み取れる

- 距離が離れているタグも読み取れる

- 障害物があってもタグを読み取れる

- 表面が汚れているタグも読み取れる

- データを書き換えられる

- 大容量のデータを扱える

RFIDでは、離れている場所にある複数のRFを1度にまとめて読み取れます。障害物があっても、タグに汚れがあっても読み取りは可能です。また、バーコードに比べて大容量のデータを扱えるうえ、データの内容を書き換えることができるため、同じタグを何度でも利用できる点が特徴です。

複数のタグをまとめて読み取れる

電波が届く場所であれば、複数のRFタグを一括して読み取れます。アパレルショップでは、この特徴を生かして複数商品を瞬時に会計できる体制を構築しているケースも見られます。セルフレジに導入することで、作業効率を大幅に向上させ、同時に人件費の最適化を図ることができます。

距離が離れているタグも読み取れる

RFタグとリーダライターは無線で通信を行うため、RFタグとリーダライターの間に距離があっても読み取ることが可能です。電波を阻害するようなものがなければ、最大20メートル以上の距離があっても読み取れます。これにより、例えば倉庫内の手が届かない場所にある製品のタグを読み取れるようになります。

障害物があっても読み取れる

RFタグの読み取りは障害物があっても行えるため、梱包されている商品・製品も開封することなく種類と数を判別できるようになります。大量の商品を扱う店舗や企業の在庫管理や自動検品などに利用できます。

表面が汚れているタグも読み取れる

バーコードは表面が汚れていると読み取りができなくなってしまいますが、RFタグの場合は汚れがあっても読み取れます。タグの上にシールを貼ってしまった、間違えてマジックで何かを書き加えてしまった場合でも、問題なく利用できます。汚れやすい工場内でも、汚れに気にすることなく利用可能です。

データを書き換えられる

RFタグはデータの書き換えが可能なため、製品の状態によってタグの内容を書き換えて効率的かつ間違いのない製品管理が可能になります。製造完了から出荷、在庫というように、製品のステータス管理にも利用されています。

大容量のデータを扱える

RFタグを用いることで、バーコードでは実現できなかった大容量のデータも取り扱えるようになります。タグを付与する製品に関するより詳細な情報を入れておけます。

RFIDを導入するメリット

RFIDを導入する最大のメリットは、業務効率化にあります。RFIDが持つ特徴から、製品の管理や販売データの取り扱い、会計時の時間短縮などさまざまな面で業務が効率化され、コスト削減が期待できます。

例えば製造業では、製造した大量の製品のステータスや各製品の情報なども、RFタグを用いれば1度に複数の製品を一括して管理できます。アパレルショップなど店舗では、RFタグの導入によって、店員が対応するレジだけでなく、セルフレジの効率化も可能です。バーコードが読み取れない、操作方法がわからないなど、お客様のお困りごとに対応する時間も解消されます。

また、RFタグを在庫管理に用いれば、面倒な棚卸作業にかかる負担も大幅に軽減できるでしょう。

RFIDを導入するデメリット

さまざまなメリットのあるRFIDですが、「導入コストが高額」というデメリットは見逃せません。RFIDの運用には、RFタグと専用リーダライター、それにデータベースを管理するPCが必要です。またRFタグは1枚あたりの単価が高いため、利用数によっては導入コストで経営を圧迫してしまうことがあります。

しかし近年では、導入コストを安く抑えられるサービスも出てきています。導入時には、機能性と価格の両方を比較・検討するとよいでしょう。

| 必要なもの | 価格帯 |

|---|---|

| RFタグ | 数十円~1万円 |

| リーダライター | 3,000円~数万円 |

| PC | 数十万円 |

| アプリケーション | 5,000円 |

RFタグの価格は製品の種類等によって大きく変わります。100円以下から購入できるものもあれば、1万円という高額なタグもあります。

リーダライターは、高いものでは5万円以上するものもありますが、安いものであれば数千円から購入できます。

専用のアプリケーションの中には高額なソフトもありますが、最近では月額数千円のサブスプリクションタイプが登場しています。また、必要な機器やソフト込みで初期費用なし、月額数千円で利用できるものもあります。

RFIDを導入した事例

現在、RFIDはさまざまな場所で利用されています。

- ● 公共交通機関

- SuicaやICOCAなどの交通系ICカードには、RFIDの技術が用いられています。

- ● 物流・倉庫

- 一度に大量の製品を読み取る必要がある、倉庫の入出庫管理に用いられています。また、倉庫内での事故防止対策として、RFIDでフォークリフトや台車の動きを読み取り、そのデータを活用して倉庫内の動線管理を行うなどの利用方法もあります。

- ● 病院等医療施設

- 高額な医療機器や医療家具、介護用具などの管理に用いられています。また、医療用の白衣やシーツなどのリネン類の管理にRFIDを利用し、盗難・偽造防止に役立てているケースも見られます。

- ● レンタル業

- 衣装や小物のレンタル、モバイルルーターの貸し出し管理にRFIDを使い、簡単に貸し出しと返却を行えるようにしている事業者も登場しています。RFIDでデータ管理をすることで、現在貸し出し中の機器や倉庫内にある機器の可視化も可能です。

- ● アパレル・小売業

- アパレルや小売業では、会計のための利用の他に、欠品や補充管理、商品の棚卸に利用されています。

- ● 製造業

- 製造業の現場では、工場内で使用する器具や工具の所在管理のために利用されています。これにより、器具・工具の紛失や事故を防ぐことができます。また、部品や部材の照合にも使用されており、製品に使用する部品・部材の間違いの防止や適切なタイミングでの発注を実現しています。

- ● 空港・航空

- 飛行機のメンテナンス時に、工具を機内に置き忘れたことで重大な事故につながるケースがあります。このような事態を防ぐために、工具の持ち出しと返却の管理のためにRFIDが用いられています。

RFIDの注意点

RFIDを導入する際には、次の点に注意しましょう。

- 金属による電波の阻害

- タグとアンテナ面の位置関係

- タグの相互干渉

- 周波数の違い

RFIDには電波が使用されているため、RFタグやリーダライターのアンテナの周囲に金属があると、干渉してデータの読み取りができなくなってしまいます。また、RFタグとリーダアンテナの位置関係が垂直になると、RFタグにリーダアンテナからの電波が伝わらず、データを読み取りできない可能性があります。

複数タグを一括で読み取る際も、RFタグが重なり合っていると相互干渉で読み取れないタグが発生することもあります。使用するRFタグの周波数にも注意が必要です。周波数によって通信距離や金属、電子レンジやWi-Fiによって読み取りに影響が出てしまうことがあります。

RFタグは、どのような状況下でも100%各自に読み取れるものではないことを念頭に置いておきましょう。

- RFIDは近距離無線通信を利用した自動認証技術

- RFタグに電子情報を登録し、専用のリーダーで内容を読み込み利用する

- RFタグにはカード型やシール型などさまざまな形があり、商品や利用状況に合わせて使い分けられる

- バーコードよりも通信距離が長く、利用できるデータ量が多く、データの書き換えも可能

- 複数のタグをまとめて読み取れる

- 障害物があっても読み取れる

- 表面が汚れているタグも読み取れる

- RFIDを導入する最大のメリットは業務効率化

- 導入コストが高い点がデメリット

- 公共交通機関やセルフレジなど身近なところから、工場や倉庫、医療機関などまで幅広く利用されている