ムーアの法則とは?社会への影響と終焉・限界説の背景をわかりやすく解説

ムーアの法則とは、「半導体集積回路の集積率は18ヶ月(または24ヶ月)で2倍になる」というものです。インテル社を創業したメンバーの一人であるゴードン・ムーア氏により、1965年に提唱されたこの法則は、約50年に渡って半導体業界に大きな影響力を保持してきました。

しかし、長らく業界の指針になってきた法則が、いまでは限界を迎えていると一部から指摘されています。その理由は一体何なのか? また、ムーアの法則が通用しなくなった社会はどうなるのか? ムーアの法則の概要から将来性までを考察します。

Contents

ムーアの法則とは

ムーアの法則は、「半導体集積回路の集積率は18ヶ月で2倍になる」という技術革新を示すもので、半導体の最大手メーカーであるインテル社の創業者の一人、ゴードン・ムーア氏の経験則から提唱されました。

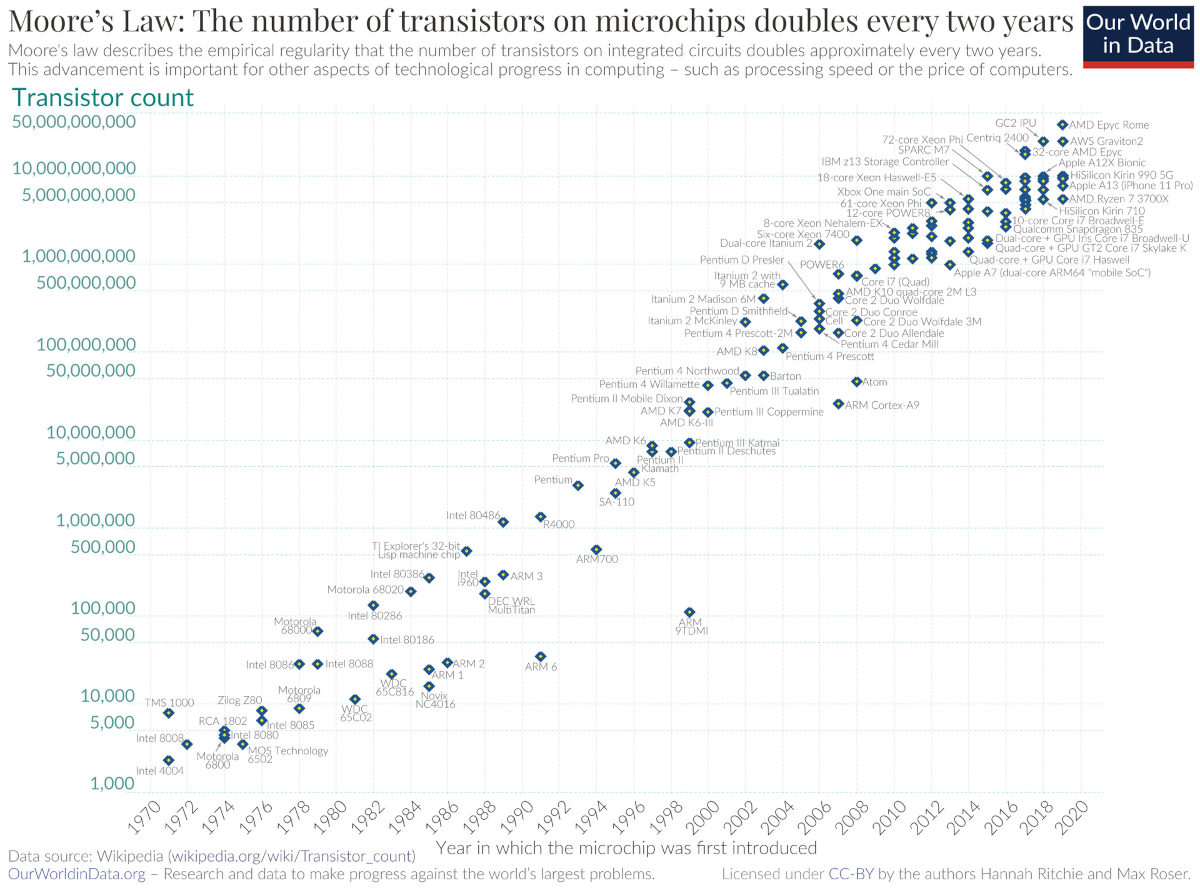

ムーア氏は1959年以降、集積回路で使用されるトランジスタの数が倍になっていることに着目し、1965年から10年後の1975年には約6万個の素子が集積回路に搭載されることを予測。1975年には予測通りの展開になったことから、経験則に立脚する未来予測が「法則」と呼ばれるまでになりました。

また、1975年には半導体集積回路の集積率を再度調べ直しており、「今後、集積率は24ヶ月ごとに2倍になる」とこの法則を修正しています。

1965年にムーアの法則が提唱されてから50年間、その法則に従うかのように、半導体集積回路の集積率は増進を続けてきました。性能面・価格面で目覚ましい進化を遂げた半導体を利用した電子機器が次々に開発されたおかげで、いまの私たちの快適な生活があるといっても過言ではありません。

ムーアの法則が示す技術的な意味

ムーアの法則が示している技術的な意味合いは2つあります。

- 半導体の性能向上

- 半導体の製造コスト半減

「半導体集積回路の集積率が2倍になる」ということは、将来的には同じサイズの半導体に載せられる素子が2倍になり、その分性能が向上することを意味します。また、同期間で2倍の半導体を製造できるようになるため、半導体製造コストが半減することも示しています。

半導体の性能向上

半導体集積回路の集積率が上がるとは、単一面積の半導体に載せられる素子が増えることを意味します。

載せられる素子が増える分、処理能力は向上。つまり、「半導体集積回路の集積率が2倍になる」ということは、「性能が2倍になる」こととおおむね同義と捉えられます。

たとえばパソコンの心臓部である半導体ベースのCPU(中央演算処理装置)には、数億個ものトランジスタが使用されています。CPUの処理性能が1秒間に100個だった場合、18ヶ月後に処理できる数は単一面積のCPUでも200個になる、ということです。

半導体の製造コスト半減

半導体集積回路の性能が2倍になるということは、18~24ヶ月前に製造されていた性能の半導体が2個作れるということを意味します。つまり、単純に考えて18~24ヶ月後には「単一面積の半導体が2分の1のコストで製造できる」ことになります。

ムーアの法則が与えた影響

ムーアの法則が提唱されて以降、社会は次のような進化の歴史をたどっています。

- 半導体技術の進歩

- スマートフォンの普及

ムーアの法則に沿って、業界が研究・製造を日々重ねた結果、半導体の技術革新が促進されたことに疑う余地はありません。これにより、半導体を搭載した電子機器の低価格化が推進され、スマートフォンなどのハイテク機器が広く普及することになります。

半導体技術の進歩

ムーアの法則に沿ってIT業界が研究を重ねた結果、半導体の微細化(小型化)・高集積化・低コスト化が実現しました。この半導体技術の目覚ましい進歩により、パソコンやスマートフォン、テレビ、ゲーム機など、身の回りにあるあらゆる機器に高機能な半導体が搭載されるようになったのです。

いまの快適な生活は半導体技術の進歩によるものといっても過言ではなく、ビジネス面においての効率化も進んでいます。

スマートフォンの普及

微細化・高集積化・低コスト化がなされた半導体を搭載したさまざまなハイテク機器は、消費者が手に入れやすい価格で商品化されています。

なかでも、スマートフォン個人保有率の上昇は大きなトピックスです。2011年の9.7%から9年後の2020年には69.3%に増加しており、「一人一台が当たり前」の認識はすでに広く普及しています。

ムーアの法則は限界を迎えているのか?

ムーアの法則が提唱されてから約50年。その法則に沿って半導体集積回路の集積率は向上してきましたが、これまでに度々限界(終焉)説が唱えられてきました。

その理由は「微細化の限界」です。しかし、ムーアの法則は限界説が提唱されるたびにトランジスタの構造や材料の変更がなされ、性能向上を実現するイノベーションを繰り返し経て、限界説を覆しています。

2022年現在においては、限界説を唱える指摘もある一方で、さらに大きくステップアップすると予測する言説も根強く見られ、専門家の間でも意見が分かれています。

ムーアの法則が終焉すると言われる原因

ムーアの法則が終焉するとささやかれる背景には、次のような要因があります。

- 細微化を繰り返した結果、半導体が原子レベルに到達した

- 新技術の難易度が高い

- 開発コストの増加

過去50年あまりの間に微細化が進行した半導体は、現在ではすでに原子レベルにまで達しています。このことから、物理的な限界を指摘する声が多く聞かれています。

また、今後もムーアの法則に沿った進化を遂げるには、トランジスタのバラツキを安定させるなど技術革新が必要とされますが、その難易度は極めて高く、容易に超えられる壁ではありません。

さらに、開発費用や設備投資費用の高騰も問題視されています。結果、多くの企業が微細化競争から脱落していることも、終焉が指摘される要因のひとつとされています。

ムーアの法則の現状

2015年、米国半導体工業会(SIA)は「ムーアの法則は2021年で終焉を迎える」と予測しています。また、半導体大手メーカーNVIDIA社のCEOであるジェン・スン・ファン氏も「ムーアの法則は終わった」とたびたび公言しています。

しかし、微細化のペースは落ちつつあるものの、3次元構造により集積率を向上させる技術が登場するなど、イノベーションは依然進行しています。現在においても、ムーアの法則の実効性はおおむね保たれていると評価できるでしょう。

「ポストムーアの法則」へ

3次元化により、いまなお持ちこたえるムーアの法則ですが、それもいずれは強度的な限界に達し終焉を迎えるときが来ると予測されています。

ムーアの法則が通用しなくなった社会は「ポストムーア」と呼ばれ、未知のフェーズへと突入。先の読めないVUCAの時代の象徴にもなるでしょう。

しかし、それでも半導体技術は巧遅拙速で進化を遂げ、新たな時代の創設を担う役割が期待されます。

ポストムーア時代に求められるもの

ポストムーア時代では、微細化というレールは機能しなくなるため、自由な発想と知恵を振り絞り「新たな性能向上の方法」を考える必要に迫られます。

ポストムーア時代には、これまでの常識であった微細化に頼らないアプローチが求められます。設計技術者の独創力が半導体の性能向上の鍵を握ることになるでしょう。

たとえムーアの法則が終焉を迎えたとしても、その原理原則は次の時代に受け継がれ、私たちの生活にさらなる変革をもたらします。

- ムーアの法則は、「半導体集積回路の集積率は18ヶ月で2倍になる」という技術革新を示すもの

- インテル社の創業者の一人、ゴードン・ムーア氏の経験則から提唱された

- ムーアの法則は、半導体の性能向上と製造コストの半減を意味し、スマートフォンの普及など社会に与えるインパクトも大きい

- 半導体の微細化・高集積化・低コスト化の限界から、法則の終焉も指摘されている

- 一方、イノベーションは依然進行し、法則の実効性はおおむね保たれていると評価する見方もある

- 法則が通用しなくなったポストムーア時代では、微細化にとどまらない新たな性能向上の方法を考える必要に迫られる