「2025年の崖」とは?レガシーシステムに起因する経済損失への対策

2025年の崖とは、「複雑化した既存システムの課題解決ができないゆえにDX化が進まず、それにより2025年以降に発生する経済的損失のリスクを言い表した言葉」に要約されます。経済産業省が発表したDXレポートに記載されてから、世間的にも大きな注目を集めました。

本記事では、この2025年の崖が喫緊の課題となっている背景や、講じるべき対策についてわかりやすく説明します。

Contents

「2025年の崖」とは

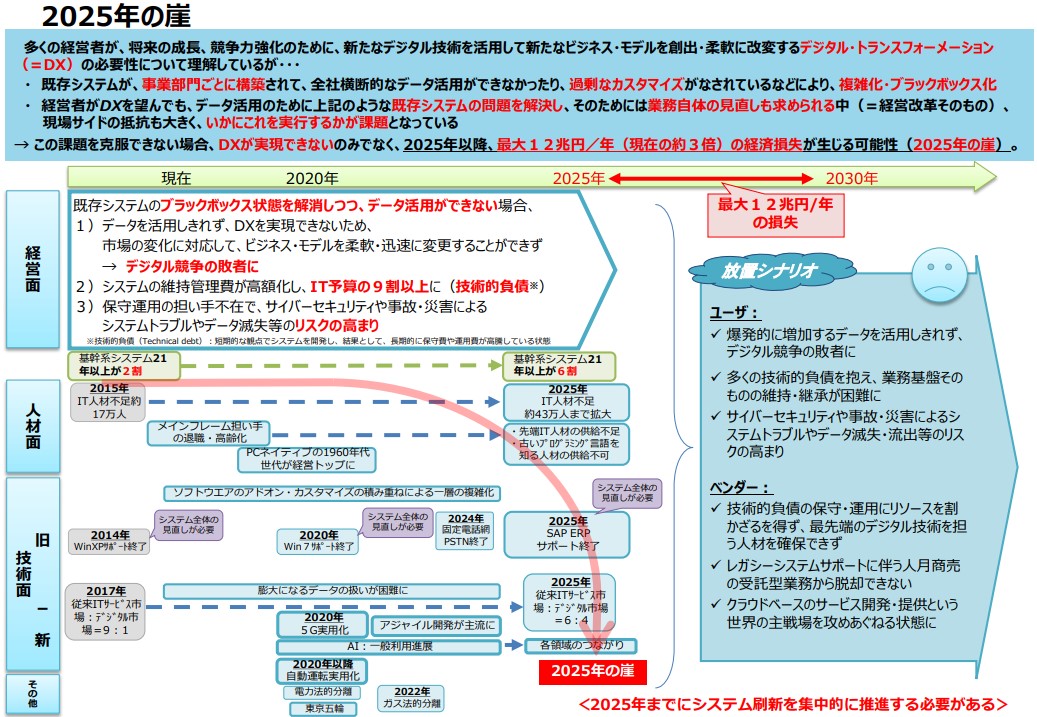

「2025年の崖」は、経済産業省が発表したDXレポートに掲載され注目されている、近い未来の顕在化が指摘されているリスクです。その内容を簡単にいうと、DX化(デジタル・トランスフォーメンーション)の遅れにより、2025年以降年間最大12兆円の経済損失が発生する可能性が示唆されています。

日本のDX化は世界的に見ても後れを取っており、スイスの国際経営開発研究所の「World Digital Competitiveness Ranking 2021」では、DX推進ランキングで日本は28位。先進国のなかでも大きなビハインドを背負っているにもかかわらず、前年度から1ランク、前々年度からは5ランクダウンした結果に甘んじています。

こうした状況を受け、経済産業省はDXレポートで2025年の崖について警鐘を鳴らし、DX化の推進を図っています。

「2025年の崖」に予想される損失

DX化の遅れを放置して2025年の崖を迎えた場合、経済全体では年間最大12兆円もの損失が予想されていますが、これはあくまでも総論です。さらに細分化して企業単位に目を向けた場合、下記のような損失発生が見込まれています。

- 【DX化の遅れを放置した場合に生じる企業の損失】

- ● デジタル競争で敗北する

- ● システム維持管理費用の高額化

- ● 人材不足によるシステムトラブルやデータ流出などリスクの増加

経営者側の理解不足や人材不足によりDXを推進できないままで、市場の変化についていけなくなった結果、企業はデジタル競争に敗北します。さらに、古いシステムの運用には手間がかかる一方で、人材不足は深刻化しています。維持運用費が高額化し、技術的負債は増大の一途をたどるでしょう。

また、サイバーセキュリティや事故・災害時のシステムトラブルやデータ流出等にも対応しきれなくなるため、信頼は失墜。「2025年の崖」の言葉が象徴する負の遺産として、企業の将来に暗い影を落とすことになります。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

そもそもDX(デジタルトランスフォーメーション)とは、「デジタルを活用して変革を起こすこと」です。経済産業省では以下のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

デジタル化の進行で、ビジネス環境はかつてない勢いで変化しています。急変する情勢に対応していくためには、個別の業務レベルではなく、組織単位で一体となってデジタル化を図る必要に迫られます。

これを実現する手段こそがDXであり、これからの競争の土台を固めるためにはDX化は必要不可欠な施策です。

しかし、このDX化を阻むのが経営者の理解不足や既存システム(レガシーシステム)の存在です。特に問題視されているレガシーシステムについては、2025年の崖を引き起こす本質的な要因とも指摘されています。

レガシーシステムがDX化の障壁となる理由

残存するレガシーシステムがDX化の障壁となる理由として挙げられる、次の5つの問題点に着目してみましょう。

- システムの老朽化

- 保守費用に多大な予算が割かれている

- エンジニアの離職・退職

- 技術の内製化が進まない

- SAP社を始めとした基幹システムのサポート終了

レガシーシステムとは、新たな技術の普及により「時代遅れ」となった技術や仕組みで構築された既存システムのことです。経済産業省のDXレポートでは、レガシーシステムの現存状況についても触れられています。

- レガシーシステムを抱えている企業は約8割

- 「レガシーシステムがDXの足かせになっている」と感じている企業が約7割

この「レガシーシステムがDX化の足かせとなっている」理由について、次項から詳しく解説していきます。

システムの老朽化

老朽化したレガシーシステムを使用し続けることで、処理能力やデータ量は現代のIT環境に追いつかなくなります。その結果システムダウンやシステム障害が起こりやすくなり、データの損失・流出などのリスクが高まります。

さらに、こうしたトラブルをはじめとしたシステムの運用に人材と費用が割かれてしまうためリソースが欠乏し、DX化が進まない悪循環を招きます。

保守費用に多大な予算が割かれている

レガシーシステムは短期的な観点から開発されたものも多く、全体最適化がなされぬままに長期に渡って運用・保守費が高騰するケースも珍しくありません。

事実、IT予算の9割以上が既存システムの維持管理に費やされています。DX化に必要な投資資金の確保が困難な状態に陥ってしまうのです。

エンジニアの離職・退職

レガシーシステムは長い年月を経て、改修や機能追加が繰り返されています。結果、これまでの経緯を知る人材やシステムを扱える人材が限定されてしまい、こうした有識者が離職・退職することでブラックボックス化が進行します。

開発初期には扱い方や経緯がドキュメントとして残されていたとしても、有識者がいることで業務は属人化し、管理の必要性は徐々に薄れていくものです。有識者が在籍している期間においては、問題は顕在化しなかったものの、レガシーシステムをゼロから開発した人材の多くは定年を迎えています。多くの企業においてブラックボックス化が進み、DX化のハードルとなっています。

技術の内製化が進まない

国内では、「システム運用は外注化」を基本とする企業が多く見られ、自社にノウハウが蓄積されづらい傾向にあります。メンテナンスも外注化することになるため、自社で熟知している人は皆無となり、ブラックボックス化が促進。DXの導入が難しい状況を作り出してしまうのです。

一方、多くの海外企業のように自社内にエンジニアを抱え、短期間でのメンテナンスを繰り返せばブラックボックス化は起こりづらく、ノウハウの継承が容易になります。

SAP社を始めとした基幹システムのサポート終了

SAP社は、ドイツに本社を置くソフトウェア会社です。国内企業の約2,000社がSAP社の提供する基幹システムを導入しており、また企業規模が大きくなればなるほどSAP製品の採用率が上がる傾向が見られます。

このSAP社の基幹システムは、2027年に標準サポートが終了することが発表されています。これによりレガシーシステムはさらに非効率的なものとなり、保守・運用にかかる時間と費用が増大。ますますDX化が進まない、といった悪循環に陥ってしまいます。

日本における大きな課題

日本におけるDX推進に対する主な課題には、次の3つが挙げられます。

- 経営層のDX理解・決断が進まない

- 「攻め」ではなく「守り」の姿勢

- IT人材の不足・枯渇

経営層のDX理解・決断が進まない

ほとんどの企業の経営者は、競争力を高め、企業の成長を促すためにはDX化が必要であることを理解しています。しかし、レガシーシステムの複雑化により、かかる費用や人材不足といった理由で二の足を踏み、DX推進の決断ができない状況におかれています。

特に費用面では、数百億円単位の発生も珍しくありません。必要だとはわかっていても、簡単に首を縦に振ることはできないでしょう。

- ■システム刷新に要するコスト等の例

- 事例①運輸業:7年間で約800億円をかけて、基幹システムを刷新。運用コストの効率化・生産性の向上を図る

- 事例②食品業:8年間で約300億円をかけて、システムを刷新。共通システムの基盤を構築

- 事例③保険業:4~5年で約700億円をかけて、基幹系システムを刷新

「攻め」ではなく「守り」の姿勢

IT投資は、「攻めのIT」と「守りのIT」に分類されます。

- 攻めのIT:新事業への参入・既存ビジネスの強化など企業価値の向上を目的とした投資。DX推進やレガシーシステムからの脱却が当てはまる

- 守りのIT:社内業務の効率化・利便性の向上を目的とした投資。レガシーシステムの保守が該当

DX化の推進や、レガシーシステムからの脱却を試みるのであれば、「攻め」の姿勢は欠かせません。しかし、長期に渡って多額の費用が発生することや、現場からの反発も予想されるため、多くの企業は現状維持を選択する「守り」の姿勢に入ってしまいがちです。

守りの姿勢をゼロにするのではありませんが、攻めの姿勢への比重を高めていかないことには、DX推進は停滞してしまいます。

IT人材の不足・枯渇

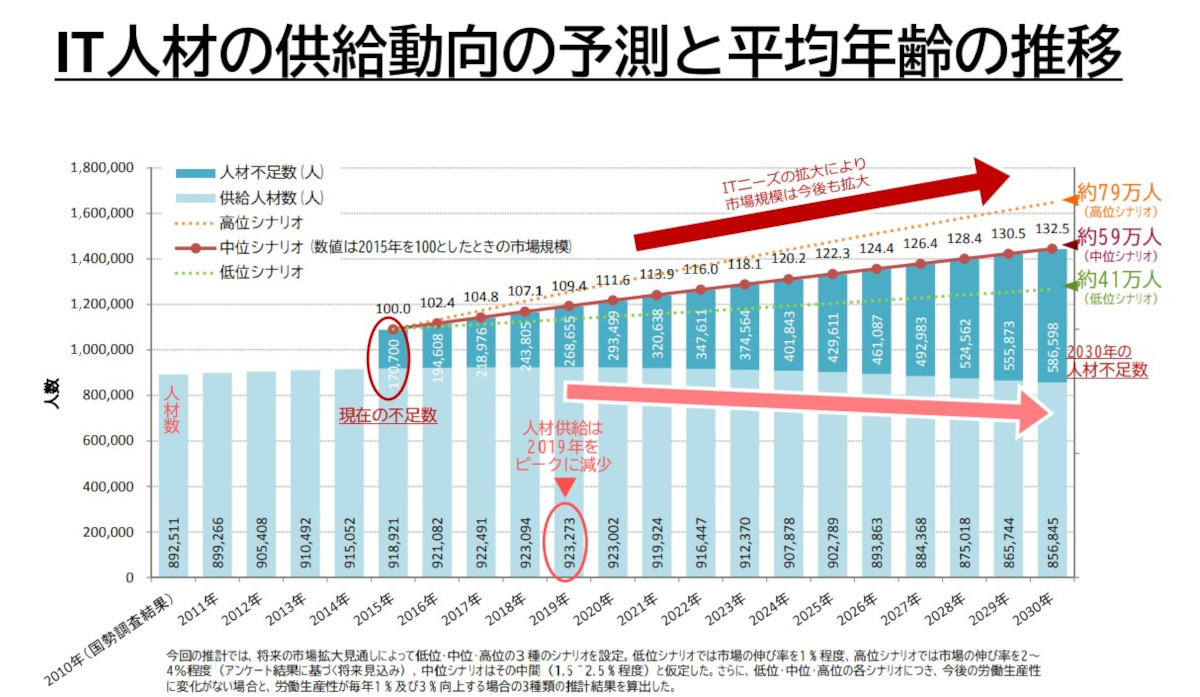

経済産業省の「参考資料(IT人材育成の状況等について)」には、IT人材の供給は2019年がピークとされ、以降は人材不足の幅が徐々に広がっていくシミュレーションが掲載されています。2022年時点で約35万人の不足が、2025年には約43万人に増大。さらに2030年には約59万人までのぼると予想されています。

レガシーシステムの保守・運用に時間工数が割かれているなか、人材がさらに不足していくとなると、攻めの姿勢を取るどころではなくなるでしょう。

画像引用元: 参考資料(IT人材育成の状況等について)|経済産業省

「2025年の崖」を回避するための対策

2025年は目の前に迫ります。予見されるトラブルや損失を回避するには、下記の対策を講じる必要があるでしょう。

- 企業文化の変革

- 既存システムやオペレーションの「見える化」

DX化に求められるのは、「企業文化を変える」という、まさに根底からの変革です。同時に複雑化・ブラックボックス化したシステムを少しずつでも紐解いていく以外に、2025年の崖を回避する術はありません。

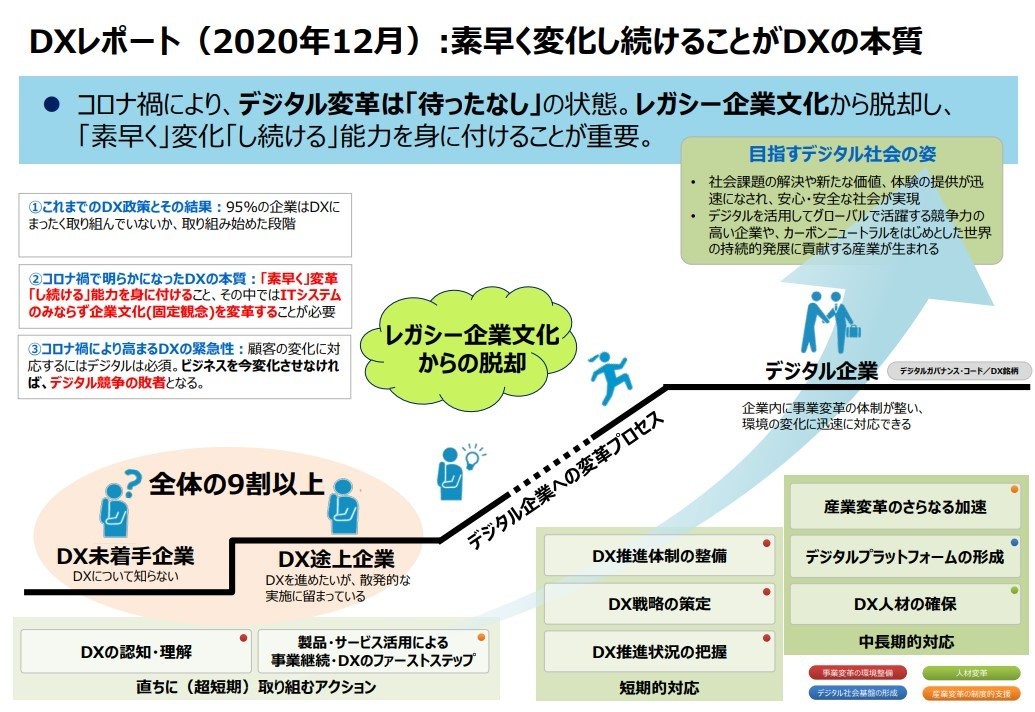

企業文化の変革

2020年から世界的脅威となっている新型コロナウイルスの流行により、テレワークをはじめとするITインフラの整備など、一部企業ではDX化が加速しました。しかし、その一方でDX化が進まなかった企業もあります。両者の違いは「企業文化=固定概念に対する変革」にあると見られています。

当然ながら、固定概念が強くはびこる企業のDX化は今後もさらに遅れ、デジタル戦争の敗者としてのポジションに甘んじることとなります。コロナ禍を経験したいま、飛躍するのは「素早く変革し続ける」能力を持った企業です。この変化に対応できない企業は、2025年の崖の影響を避けられないでしょう。

画像引用元:地域社会のDXに向けて|経済産業省

既存システムやオペレーションの「見える化」

繰り返しになりますが、レガシーシステムは複雑化、ブラックボックス化しているため、短期間で大きく刷新することは不可能です。まずはITシステムの全体像を把握するために、ブラックボックスに切り込む必要があります。

DXレポートでもブラックボックスの「見える化」を促すために、「DX推進指標」とそのガイダンスなどが公開されています。うまく活用しながらDX化を進めていきましょう。

また、レガシーシステムの運用・保守を担っている外注先のベンダー企業との関係性にも配慮が必要です。大規模になればなるほど、システムの刷新にはリスクを伴います。ベンダー企業も大きなリスクを負うことになるため、難色を示す可能性も考えられます。リスク軽減の内容を盛り込んだ再契約を結ぶといった、関係の再構築も検討すべきでしょう。

- 「2025年の崖」は、経済産業省が発表したDXレポートに掲載されている、近い未来の顕在化が指摘されているリスク

- DX化(デジタル・トランスフォーメンーション)の遅れにより、2025年以降年間最大12兆円の経済損失が発生する可能性が示唆されている

- DXを推進できず市場の変化についていけなくなった結果、企業はデジタル競争に敗北。システム維持管理費用の高額化やシステムトラブルなどのリスクにさらされる

- DX化の障壁として、経営者の理解不足や既存システム(レガシーシステム)の存在が指摘されている

- レガシーシステムはブラックボックス化し、維持管理費が増大。リソースの欠乏を深刻化させている

- 2025年の崖を回避するには、企業文化の早急な変革や、既存システムやオペレーションの「見える化」が求められる