自動運転の技術開発はどこまで進んでいるの?最新の動向とメーカーの取り組みを紹介

近年、自動車業界では2つの大きなイノベーションが巻き起こっています。

1つはEV(電気自動車)やFCV(燃料電池自動車)など、ゼロエミッション(排気ガスを排出しない)車の開発。

そして、もう1つが自動運転の技術開発です。

自動運転を搭載した自動車には、交通事故の減少や渋滞の緩和など、多くのメリットが期待されています。

そのため各国政府は、自国の自動車メーカーに対する技術開発の支援や、環境の整備を実施。

日本でも国土交通省や経済産業省などの関係省庁が、自動運転を普及させるためのさまざまな検討策を協議しています。

今回は自動運転の最新の技術動向と各メーカーの取り組みを紹介していきます。

Contents [hide]

自動運転の「レベル」って何?

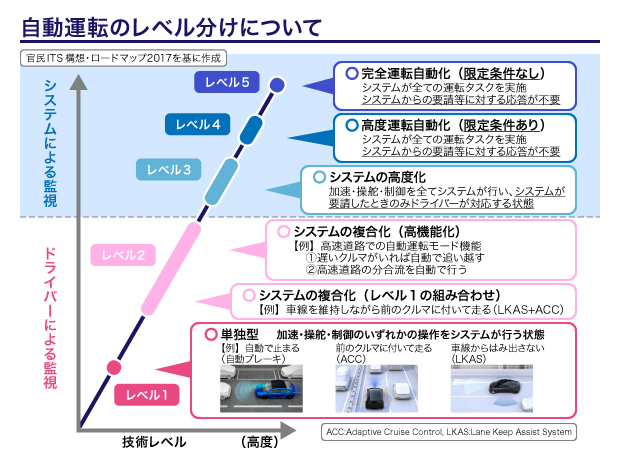

自動運転は技術水準に応じて0から5までの6段階で「レベル」分けされており、自動化の進行度によってそれぞれ明確に定義が決められています。

この定義は日本独自のものではありません。

自動車の国際的標準規格に影響を持つ米国の非営利団体SAE Internationalが策定した「SAE J3016」に基づくもので、欧米各国や日本政府も採用している世界共通の規格となります。

上の図からも分かる通り、レベル2まではあくまでドライバーの“運転支援”を行う技術で、レベル3以降の自動運転とは区別されています。

運転時の主体もドライバーにあるので、万一事故を起こした場合などは人間が責任を負わなければなりません。

その一方で、レベル3以上の運転の主体はシステムです(ただし、レベル3はシステムの作動継続が困難な場合、ドライバーが運転の主体に移り変わります)。

現在、日本で施行されている道路交通法は、車の運転操作をAIやシステムが行う想定で作られていません。

そのため、自動運転車が今後街中を走行するには、まず法律や制度の見直しが必要となるでしょう。

自動運転の技術はどこまで進んでいる?

2019年2月現在、全世界でレベル3以上の自動運転を搭載した自家用の自動車は発売されていません。

これは技術的な問題もありますが、日本を含めた各国の法制度や国同士の条約が未整備のままということが大きく影響しています。

そのため、市販の車は「先進運転支援システム(ADAS: Advanced Driver-Assistance Systems)」を搭載したレベル2程度にとどまっているのが現状です。

ただし、技術開発は日進月歩で進んでいます。

2017年に独・アウディは、世界初のレベル3相当の自動運転技術を搭載した市販車「アウディ・A8」を発表。

米・ゼネラルモーターズ(GM)も、自社ブランドのキャデラックにて、ハンズフリー運転を実現した「キャデラック・CT6」を発売しました。

他の自動車メーカーもアウディやGMに追従すべく、レベル3の自動運転技術の開発が進行中です。

技術的な見地でいえば、自家用車へのレベル3の導入は目前に迫ってきています。

技術革新が進む一方で、制度面の課題解決に向けた各国の対応も始まっています。

日本政府は、東京オリンピックが開催される2020年をめどに、自家用車両のレベル3の普及を目標に掲げており、官民一体となった施策を進めています。

その一環として2018年12月、警察庁が2020年前半の施行を目指した道交法改正試案を公表。

レベル3での運転時にスマホや携帯電話の操作を認めました。

自動運転車の公道走行にはまだまだ多くの課題が残っていますが、少しずつ国内の制度も整備されているといえるでしょう。

その他、自家用車両とは別に物流や輸送などを目的とした「事業用車両」については、2020年以降にレベル4の無人自動運転配送サービスを実現すべく、実証実験が行われています。

2018年11月、福井県永平寺町の公道にて、遠隔にいる1人の操作者が2台の自動運転車両を遠隔操作する世界初の実証実験が実施されました。

事業用車両の自動運転は、人口減少によるドライバー不足の解消や高齢者の移動手段として期待されており、自家用車両とともに今後の実用化がいち早く望まれています。

このように、自動運転の普及に向けて技術面と制度面の両方からアプローチが進んでいます。

そう遠くない将来には自動運転は当たり前のものとなるでしょう。

アウディの自動運転への取り組みと技術開発の動向

さて、ここからは海外と国内の自動車メーカーの先進事例をそれぞれ紹介します。

まずは海外の事例としてアウディの自動運転技術の動向を見ていきましょう。

アウディは「Vorsprung durch Technik(技術による先進)」をスローガンに掲げ、創業から常に一貫して最先端のテクノロジーを研究してきました。

もちろん自動運転の技術開発にも余念がありません。

2017年、アウディはレベル3の自動運転システム「Audi AIトラフィックジャムパイロット」を世界で初めて市販車に搭載することを発表しました。

「Audi AIトラフィックジャムパイロット」は、高速道路を60km/h以下で走行している時、ドライバーに代わって運転操作を実施。

また、ステアリングホイールから手を放したまま、車載のテレビを視聴するなどの行為も可能で、高速道路が渋滞の時などに有効活用できるとしています。

残念ながら、法制度の関係上、実際にレベル3の自動運転システムは使用できず、2018年に発売された日本仕様のアウディ・A8にも「Audi AIトラフィックジャムパイロット」は搭載されていません。

しかし、車線を自動でキープしてくれる「レーンキープアシストシステム(LKAS:Lane Keep Assist System)」や前の車を自動で追尾する「アダプティブクルーズコントロール(ACC:Adaptive Cruise Control)」の機能は他のメーカーのものと比べても精度が高く、非常に先進的であることは間違いありません。

日本国内の自動車メーカーの取り組みは?

自動運転の開発において、当初は海外に遅れを取った日本でしたが、現在では国内で実証実験を行うなど、世界に先駆けた施策を展開。

それに伴い、国内の自動車メーカーでも開発競争が繰り広げられています。

日産自動車では2020年以降のレベル3の自動運転実用化を目指し、2017年から公道でのテストを開始しました。

日産自動車は、現行の市販車に「プロパイロット」と呼ばれるレベル2相当の高速道路同一車線運転支援技術を採用しています。

これは渋滞走行や長時間の巡航走行でアクセル、ブレーキ、ステアリングのすべてを自動的に制御可能で、国内のメーカーでは初の技術です。

その他の国内メーカーの先進事例としてSUBARUが挙げられます。

SUBARUでは2014年にACC(ステアリングアシスト)を搭載したレベル2相当のシステム「アイサイト(ver.3)」を採用。

2020年以降にその機能を発展した自動運転の実用化を目指しています。

「アイサイト」はプリクラッシュブレーキ(自動ブレーキ)やACCなどをステレオカメラのみで実現した世界初のシステムで、独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)が公表する自動車アセスメントの評価結果でもアイサイト搭載車は常に上位の評価を受けています。

SUBARUは「ぶつからないクルマ」をスローガンとして掲げており、今後の方針として2030年までに死亡交通事故ゼロを目指しています。

自動運転の技術競争でエンジニアの需要は増大する

アウディや日産、スバルだけでなく、全世界の自動車メーカーにとって自動運転の研究開発は喫緊の課題といえるでしょう。

また、昨今は自動車メーカーのみならず、Google(開発主導はGoogleの親会社Alphabetの自動車部門であるWaymo)やNvidia、KDDI、NTTなど、国内外の名だたる企業が続々と自動運転開発に参入しています。

企業間の開発競争も激化しており、今後もAIエンジニアやプログラマーの需要の増大が予測されています。

近未来の技術に携わりたい方にとって今がチャンスなのかもしれません。