PID制御とは?パラメータの役割と調整の基本・具体的な応用事例をわかりやすく解説

PID制御は、機械やシステム、回路の自動制御を担う、制御工学において古くから使用されている方法のひとつです。生活に身近なところではエアコンや給湯器の温度調整に、さらには産業機器のモーター制御やロボット制御など生産現場においても幅広く用いられています。

本記事では、PID制御の概要について、その基本構成要素となる「P動作(比例制御)」「I動作(積分制御)」「D動作(微分制御)」の3つの機序に着目して解説。オンオフ制御との違いや、具体的な活用例などについても触れていきます。

POINT

- PID制御とは、現在値を目標値に近づけるための自動制御の方法で、P動作(比例制御)にI動作(積分制御)とD動作(微分制御)を組み合わせた操作のこと

- PID制御はエアコンの温度制御や自動車の速度制御など、生活に身近なところでも活用されている

- PID制御は、オンオフ制御では補正が難しいオーバーシュートやアンダーシュート、ハンチングといった問題に対応する手法でもある

Contents

PID制御とは

PID制御(ピーアイディーせいぎょ:Proportional-Integral-Derivative制御)とは、わかりやすく説明すると、センサーで検知した現在値を目標値(設定値)に近づけていくための自動制御の方法のひとつです。

具体的には、P動作(比例制御)にI動作(積分制御)とD動作(微分制御)を基本要素として組み合わせ、機械や回路を制御します。

| 制御方法 | 役割 |

|---|---|

| P動作(比例制御) |

|

| I動作(積分制御) |

|

| D動作(微分制御) |

|

PID制御は、身近なところではエアコンやコンロの魚焼きグリルの温度制御、あるいは自動車の速度制御など、幅広い分野にて用いられています。

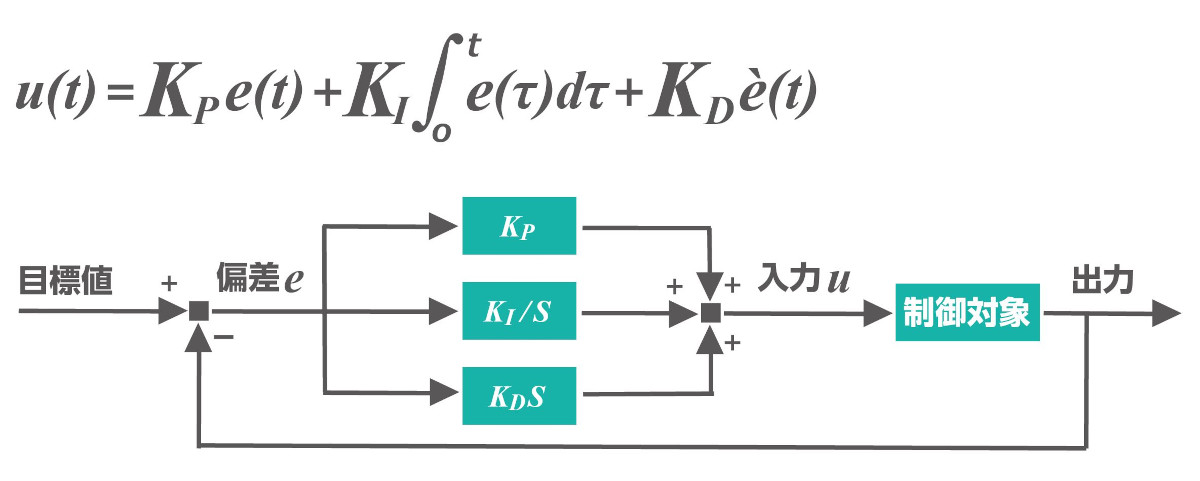

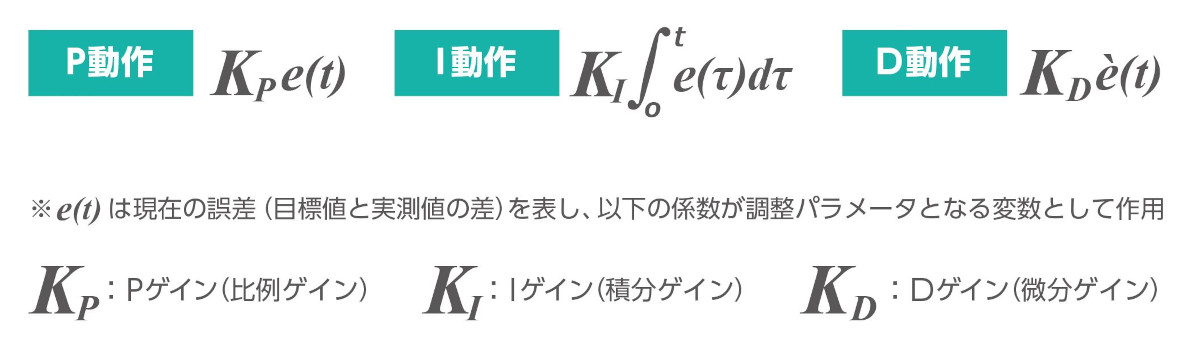

上図はPID制御を示す数式とブロック線図です。偏差eに対し、以下のそれぞれの項が、P動作(比例制御)・I動作(積分制御)・D動作(微分制御)にあたります。

自動車の運転操作を例として、PID制御の動作を具体的にイメージしてみましょう。

-

P動作(比例制御)

高速道路を時速80キロで走行するときには、料金所を出た際に強くアクセルを踏み込み、時速80キロに近づくに従ってアクセルを緩めていきます。この速度の「目標値」と「現在値」との差に比例して、アクセルの踏み込みの加減を調整する動きが、P動作(比例制御)の操作に該当します。

-

I動作(積分制御)

しかし、アクセルの踏み込みを維持していても、実際には道路の勾配や乗車人数などの影響を受けることから、時速80キロを維持することはできません。そこで、誤差となるオフセット(残留偏差)を調整するためにアクセルを微調整する動きが、I動作(積分制御)に該当します。

-

D動作(微分制御)

また、アクセルの踏み込みが同じままでは上り坂ではスピードが低下し、下り坂ではスピードがアップします。こうした速度の急速な変化に対応してアクセルの踏み込みを調整する動きが、D操作(微分制御)にあたります。

P動作(比例制御)

P動作(比例制御)とは、設定した比例帯の範囲内で、現在値と目標値の偏差に比例した操作を行う制御です。PID制御において、P動作は基本となる制御であり、目標値に近づける役割を担います。I動作(積分制御)やD制御(微分制御)は、いずれもP動作と組み合わせて操作する関係性です。

Pゲインを大きくすると

Pゲインが大きいと、目標値に速やかに到達しやすくなりますが、目標値を挟んで大きく上下する「ハンチング」と呼ばれる現象が起こりやすくなります。自動車の運転で例えると、高速道路で時速90キロを目標値とした場合には、時速90キロを挟んで速度が大きく上下します。

Pゲインを小さくすると

Pゲインが小さい場合は目標値になかなか到達しにくく、オフセット(残留偏差)が大きくなります。たとえば高速道路で時速90キロを目標値とした場合には、時速90キロに達するまでに多くの時間を要します。

I動作(積分制御)

I動作(積分制御)とは、時間積分によってP動作(比例制御)に生じるオフセット(残留偏差)を補正する役割を担う制御です。PID制御では、I動作はP動作と組み合わせて使用し、時間の積み重ねによる偏差の累積値と比例して操作量を調整します。

Iゲインを大きくすると

積分時間が短く、Iゲインが大きい場合、オフセットは短時間で修正できますが、ハンチングが起こりやすくなります。自動車の運転の例では、目標値の時速90キロにすぐに到達しますが、時速90キロを挟んで速度が上下します。

Iゲインを小さくすると

積分時間が長く、Iゲインが小さい場合は、目標値に到達するまでには時間がかかりますが、目標値との乖離の幅が小さくなり安定します。自動車の運転の例では、目標値の時速90キロに到達するまでには時間を要しますが、時速90キロに近い速度を維持します。

D動作(微分制御)

D動作(微分制御)とは、外部からの干渉による急激な変化に対応し、短時間での安定を図る制御方法です。PID制御では、D動作はP動作・I動作と組み合わせて使用し、現在値の急激な変化に比例して操作量を調整します。

Dゲインを大きくすると

Dゲインが大きい場合は、外乱による急激な変化に素早く反応しますが、目標値に達するまでには時間がかかります。また、オーバーシュートと呼ばれる目標値を超える現象を防ぐ効果があります。自動車の運転の例では、上り坂での減速を回復するのには時間を要しますが、時速90キロをオーバーしないように抑制が効きます。

Dゲインを小さくすると

Dゲインが小さい場合は、外乱による急激な変化を素早く解消しますが、オーバーシュートが起こりやすいです。自動車の運転の例では、上り坂で減速した際に短時間で速度を回復するものの、目標値の時速90キロを超えてしまう傾向があります。

オンオフ制御との違い

フィードバック制御にはさまざまな手法がありますが、PID制御とオンオフ制御は対照的な手法です。

オンオフ制御とは、制御対象の出力をスイッチの「オン」「オフ」で行うシンプルな制御方法です。

- オン状態:誤差が一定の範囲以上になると、制御信号をオンにして出力を増加させる

- オフ状態:誤差が一定の範囲以下になると、制御信号をオフにして出力を停止または減少させる

オンオフ制御は、目標値まではフル出力を行い、目標値に到達するとスイッチがオフとなり、目標値を下回るとスイッチがオンになる仕組みです。目標値よりも行き過ぎるオーバーシュートや、目標値よりも戻りすぎるアンダーシュートと呼ばれる現象が起こりやすく、目標値を挟んで周期的に変動するハンチングが大きくなることもあります。

一方、PID制御はオーバーシュートやアンダーシュート、ハンチングの問題を抑制できる点が特徴です。P動作では目標値との偏差に比例した操作を行い、オーバーシュートやアンダーシュートを小さく抑えられます。また、適切にPゲインを設定すれば、ハンチングも起こらなくなります。

ただし、P動作だけでは、時間の累積によって偏差が累積するオフセットが生じる、あるいは外乱によって大きく変動するという2つの問題が残されます。そこで、I動作とD動作を組み合わせ、こうした問題を補正します。

つまり、PID制御とオンオフ制御の両者には、精度と安定性において次のように明確な違いがあります。

- オンオフ制御:シンプルで実装が容易だが、出力がオンとオフの二状態のみなので制御の精度は低い。精密な制御が求められない場面に適している

- PID制御:誤差を連続的に評価し、制御信号を柔軟に調整するため精度が高く、安定した制御が可能。高度な制御が求められる場面に適している

PID制御が使われている具体的な事例

PID制御は、以下のような身近で使われているものの制御に用いられています。

【PID制御が使われている具体例】

- 自動車の速度制御

- 冷暖房機の温度制御

- 給湯器の温度制御

こうした日常生活で身近なもののほか、電気炉といった加熱炉の温度制御、あるいは産業機械のモーター制御やロボット制御など、生産現場でもPID制御は広く活用されています。

自動車の速度制御

PID制御は、自動車の速度制御にも応用されている技術です。速度の設定値と現在値が離れているときは強くアクセルを踏み込み、設定値に近づくほどアクセルを緩めるように、設定値と現在値の差に比例してアクセルを踏む込むP動作は速度制御の基本動作となっています。

ただし、P動作のみでは、設定値の速度に近づいても、オフセットが生じてしまうため、I動作によって偏差を解消することで、設定値の速度を維持します。また、上り坂ではこれまでと同量のアクセルの踏み込みでは減速します。上り坂ではアクセルを大きく踏み込むなど、速度の急激な変化に対応するのが、D動作です。

冷暖房機の温度制御

冷暖房機におけるPID制御では、まず、P動作が機能し設定温度との温度差に比例した出力量で運転します。しかし、P動作だけでは、設定温度との温度差が累積していくため、I動作によって温度差に応じた補正を行います。

また、ドアを開けたときなど室温が急激に変化した場合は、D動作によって急激な温度変化に対応した出力量の補正がなされます。

給湯器の温度制御

給湯器では、お湯の蛇口を回して水流スイッチが入ると、P動作によって設定温度との温度差に比例したガス出力でお湯を沸かします。まずは大きな出力でお湯を沸かし、設定温度に近づくと出力が弱まるプロセスです。

しかし、実際にはパイプを通る水量や水の温度によって誤差が生じるため、I動作によって累積した偏差に応じて出力を調整します。また、流入する水の温度が急速に下がったときには、D動作によって急激な温度変化に対応して出力を調整します。

- PID制御は、現在値を目標値に近づけるための自動制御の方法で、P動作(比例制御)にI動作(積分制御)とD動作(微分制御)を組み合わせた操作を実行する

- P動作(比例制御)はPID制御の基本となる動作で、現在値と目標値の差に比例した操作を担う

- I動作(積分制御)はP動作によって累積したオフセット(残留偏差)を補正する操作を担う

- D動作(微分動作)は急激な変化に対応して補正する操作を担う

- PID制御は、オンオフ制御では補正が難しいオーバーシュートやアンダーシュート、ハンチングといった問題に対応できる

- PID制御はエアコンの温度制御や自動車の速度制御など、生活に身近なところでも使われている