SESと派遣の違いとは?各メリット・デメリットや雇用形態・働き方の違いを解説

派遣エンジニアとして働くにあたり、通常の派遣契約がよいのか、それともSESがよいのか、判断に迷うことはありませんか? そもそも、両者の違いを理解できていないという人も多いでしょう。

そこで本記事では、SESと派遣社員の違いや、両者のメリットとデメリットを比較します。向いている人、あるいは向いていない人といった適性も含め、働き方を選択する参考にしてください。

Contents

SESとは

とは「システムエンジニアリングサービス」の略称で、ソフトウェアやシステムの開発や保守・運用など、特定業務に対してエンジニアの技術力を提供する契約を指します。

この場合の契約形態は、準委任契約が一般的です。エンジニアはSESを提供するベンダーに所属し、外注先であるクライアント企業に出向いて仕事をすることになります。

SESは派遣社員とは異なり、常駐先であるクライアント企業はエンジニアに対する指揮命令権を有しません。エンジニアに指揮命令を下すのは、あくまで所属元であるSESベンダーとなります。

派遣社員とは

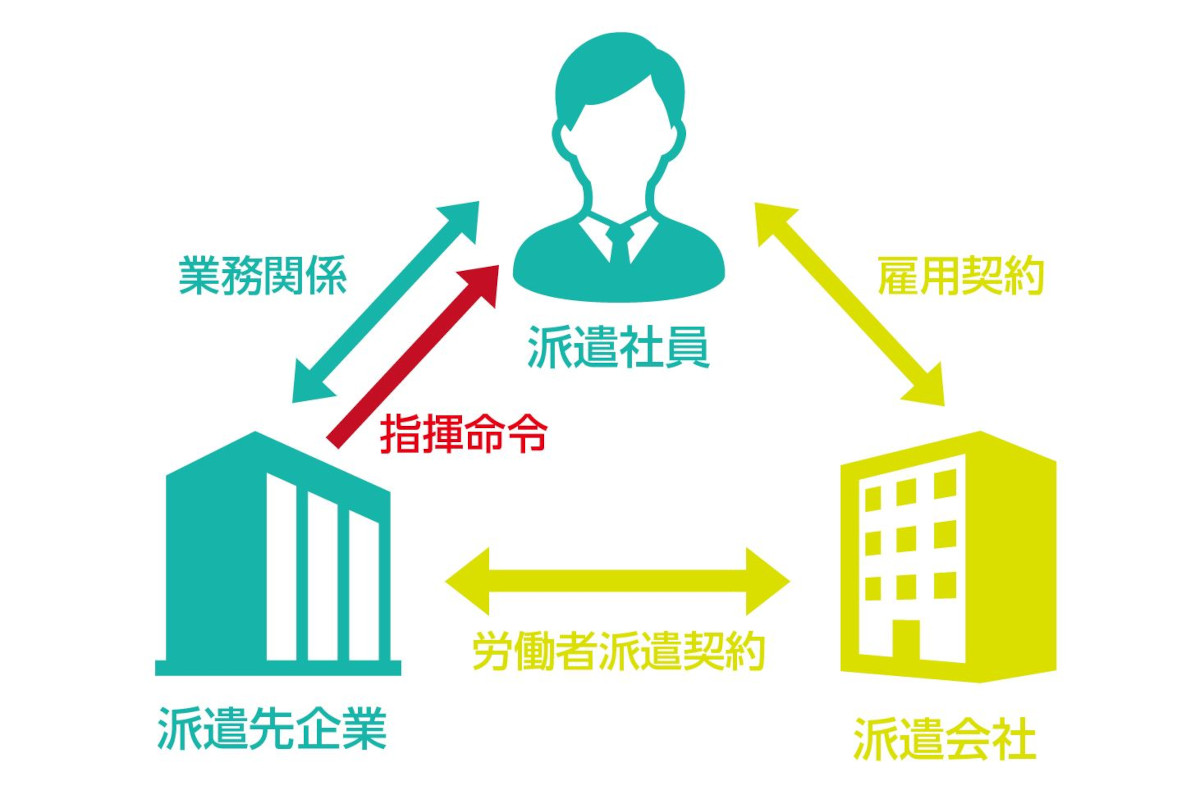

派遣社員とは、人材派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業にて就業する雇用形態です。この際、人材派遣会社と派遣先企業は、労働者派遣契約を取り交わします。

両者ともに実際に常駐する現場は外注先であることから、派遣社員とSESは混同されがちですが、派遣社員の雇用主は人材派遣会社で、SESは所属するベンダーが雇用主になります。

また、SESの場合、実際に就業するクライアント企業には指揮命令権はありませんが、派遣社員の場合は常駐する派遣先企業に指揮命令権があるという違いがあります。

請負とは

SESと派遣のほか、混同されやすい契約形態に「請負」があります。

請負とは、委託された「業務」「成果物」を完遂させることに対して報酬が発生する契約形態です。指揮命令権はいずれもベンダー企業に属する点は共通しますが、SESと請負では報酬の支払い条件が異なります。

SESでは業務遂行にかかった時間や工数、つまり「労働力」に対して報酬が支払われます。一方、請負の場合は時間や工数は問われず、成果物に対して報酬が支払われるという違いがあります。

SESと派遣の違い

SESと派遣エンジニアの違いについて、雇用形態や指揮命令権など、項目ごとにあらためてまとめます。

| SES | 派遣エンジニア | |

|---|---|---|

| 雇用形態 | SESベンダーとの雇用契約 | 派遣会社との雇用契約 |

| 契約形態 | 準委任契約 | 労働者派遣契約 |

| 業務の指揮命令権 | ベンダー企業 | 派遣先企業 |

| 契約期間の定め | なし | 最長3年 ※同一事務所・同一部署で勤務する場合 |

| 報酬条件 | 労働力 | 労働力 |

派遣契約は派遣法により、いわゆる「3年ルール」が設けられており、契約期間は最長で3年とされています。

ただし、これは同一事務所・同一部署での勤務に対して適用されます。同一事務所であっても別部署での勤務として再度契約を結べば、同じ企業で3年以上勤務することも可能です。

一方、SESには法律で定められた雇用期間はありません。3年を超える中長期にて同一事務所・同一部署で勤務できるため、数年単位のプロジェクトにも参画できます。

SESのメリット・デメリット

メリット・デメリットの観点から、SESエンジニアの特徴を確認していきます。

| SESのメリット | SESのデメリット |

|---|---|

|

|

SESは時間単価で報酬が発生するため、労働時間が長くなればなるほど、クライアント企業のコストの負担は重くなります。納期間近などを除き、残業は限定的となることが一般的なため、報酬面に物足りなさを感じることもあるでしょう。しかしその反面、ワークライフバランスを確保しやすい働き方でもあります。

また、SESでは案件単位で業務に参画するため、複数の企業や部署を数ヶ月単位で移動します。多様な案件における職務を経験できたり、人脈を築けたりする点はメリットになりますが、一方で重要な領域を任される機会に恵まれないこともあります。

派遣エンジニアのメリット・デメリット

次に派遣エンジニアのメリット・デメリットを見てみましょう。

| 種類 | 派遣エンジニアのメリット | 派遣エンジニアのデメリット |

|---|---|---|

| 登録型 |

|

|

| 常用型 (無期雇用) |

|

|

まず、派遣には大きくわけて案件ごとに派遣会社と雇用契約を結ぶ「登録型派遣」と、派遣会社と常時雇用契約を交わす「常用型派遣」(無期雇用派遣)があり、それぞれメリット・デメリットは異なります。

登録型派遣とは、一般的に想起される派遣の働き方です。一定期間の案件が終了するたびに、派遣会社との雇用契約もリセットされます。その後、新規案件の紹介を希望するか否かは自分の意思で選択できるため、子育てや介護などで「忙しい期間は働かない」といった判断も可能です。

このように、ワークライフバランスを柔軟に確保できる一方で、雇用の安定性はトレードオフの関係にあります。案件に参加していない期間は、収入も発生しません。ただし、派遣期間の働きぶりによっては、派遣先企業から直接雇用のオファーを受けられる可能性もあります。

これに対して常用型派遣(無期雇用派遣)は、派遣会社に契約社員もしくは正社員として雇用される形式です。案件に参画していない期間も給与を確保できるなど、雇用の安定性は高まります。

しかし、常用型の派遣エンジニアとして雇用されるには、所定の試験をパスする必要があります。また、派遣会社は常用型派遣エンジニアが案件に参画していない期間を極力短くしたいと考えるため、案件を選択する柔軟性は登録型派遣と比較して損なわれるケースもあります。

SESと派遣エンジニアはどっちがいい?

SESと派遣エンジニア、どちらの働き方を選ぶべきか。それは希望する働き方や志向するキャリアプランに応じて変わってきます。両者の適正や向いている人の特徴について見ていきましょう。

SESが向いている人

派遣エンジニアよりもSESが向いている人の特徴は次のとおりです。

- 安定的に働きたい人

- 極力残業をしたくない人

- 環境の変化に強い人

- さまざまな案件を経験したい人

SESの強みは、SESベンダーに正社員として雇用される点にあります。雇用の安定性を確保しつつ、さまざまな案件に関わりたい人に向いている働き方でしょう。案件ごとに環境が大きく変わることも珍しくないため、数ヶ月単位での環境変化に順応できる人にもおすすめです。

また、先にも触れていますが、報酬は時間単価となるためSESは残業が少ない傾向です。極力残業をせず、ワークライフバランスを優先したい人にも向いています。

派遣エンジニアが向いている人

一方、次のような人はSESよりも派遣エンジニアに向いています。

- 案件を選んで働きたい人

- 働く期間と休む期間のメリハリを付けたい人

- 自分に合う企業を探したい人

- 大手企業に勤務したい人

主に登録型派遣の話になりますが、派遣エンジニアは派遣会社から紹介される案件を精査し、自らの意思で受託を判断できます。大手企業の案件も豊富です。案件を選んで働きたいと志向するエンジニアには、派遣の働き方が適しているでしょう。

また、派遣は更新制であり、多くの場合は3ヶ月から半年で更新のタイミングを迎えます。更新はエンジニアと派遣先企業の双方の合意の下に締結されるため、エンジニア側から更新を拒否することも可能です。働く期間と休む期間のメリハリも付けやすく、ワークライフバランスを重視したい人にもおすすめです。

更新制を上手く利用して、実際に働く環境を見極めることも可能です。環境が気に入らなければ更新しない、あるいは長く働きたい場合は派遣期間終了後に企業に直接雇用の打診もできます。派遣期間を活用して、自分に合った企業・職場を探したいという人にもおすすめの働き方といえるでしょう。

SESで違法となるケース

SESで働く際は、次のケースに注意しなければいけません。

- 多重派遣(二重派遣)

- 偽装請負

上記のケースはいずれも違法とされ、エンジニア界隈では広く警鐘が鳴らされています。どのような場合が該当するのか、それぞれのケースの詳細を確認します。

多重派遣(二重派遣)

多重派遣(二重派遣)とは、人材派遣会社などの派遣元企業から派遣されてきた人材を、派遣先企業がまた別の企業に派遣することです。多重派遣は、賃金や労働時間といった、当初の労働条件が守られず労働者が不利益を被る可能性が高くなるため、職業安定法第44条により禁止されています。

ただし、SESの場合、クライアント企業からまた別の企業に派遣されること自体は多重派遣には該当しません。ポイントとなるのは、派遣された別の常駐先企業が指揮命令を行使しているか否かです。別の常駐先企業が指揮命令権を行使する場合は多重派遣となり、違法とみなされます。なお、このケースは後述する「偽装請負」にも該当します。

偽装請負

偽装請負とは、実態は労働者派遣契約でありながらも、請負契約に偽装する行為を指します。

違法行為である偽装請負が横行する背景には、派遣契約と比較して、請負契約には制約が少ない点が挙げられます。労働者派遣契約は、最長3年の期間制限があったり、期間中の解約が難しかったりと、労働派遣法上の制約が多くあります。

しかし、請負契約ではこのような制約はありません。偽装請負として3年以上の労働を強いられたり、逆に突如契約を切られたりと、労働者はリスクにさらされることになります。また、本来であれば当然の権利である福利厚生も受けられなくなるため、労働者保護の観点から偽装請負は違法とされているのです。

SESで偽装請負に該当するケースは、指揮命令権がないクライアント企業がSES契約を結んだエンジニアに対して、指揮命令権を行使する場合です。SESでは、エンジニアに対する指揮命令権を有するのは、あくまでもエンジニアが所属するSESベンダーです。クライアント企業が指揮命令権を行使すると、偽装請負とみなされる可能性があります。

- SESとは、ソフトウェアやシステムの開発や運用保守など、特定業務に対してエンジニアの技術力を提供する契約を指す

- 派遣社員とは、人材派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業にて就業する雇用形態のこと

- SESと派遣エンジニアの大きな違いは、「エンジニアに対する指揮命令権の所属先」にある

- SESエンジニアに指揮命令を下すのは、所属元であるSESベンダー

- 派遣エンジニアに指揮命令を下すのは、常駐先である派遣先企業

- 派遣エンジニアの契約期間は最長で3年とされているが、SESには法律で定められた雇用期間の制限はない

- SESは、雇用の安定性を確保しつつ、さまざまな案件に関わりたい人に向いている働き方

- 派遣エンジニアは、案件を選んで働きたい、自分に合った企業・職場を探したいという人に向いている働き方